La Révolution est une notion paradoxale : elle se présente comme promesse d’un monde nouveau, mais se réalise souvent à travers la violence, les sacrifices et l’ambiguïté des moyens employés. Lorsque Georges Moustaki, en 1969, chante Sans la nommer , il incarne la Révolution par une prononciation presque amoureuse : « Elle », auréolée d’idéalisme, devient figure de liberté, de fraternité et d’espérance. À l’inverse, dans Le Tchékiste (1923) de Vladimir Zazoubrine, écrit au cœur du réalisme soviétique naissant mais demeuré longtemps censuré, la Révolution est la même « Elle », mais dans son envers : calcul glacial, terreur institutionnalisée, exécution de masse vécue par les yeux d’un bourreau. Mettre ces deux œuvres en dialogue permet de penser la polysémie profonde du mot Révolution, oscillant entre idéal et cauchemar, entre horizon d’émancipation et mécanique de destruction.

Une présence féminine et insaisissable

Chez Moustaki, parler de la Révolution sans la nommer induit une personnification paradoxale. Elle devient une femme : désirée, respectée, recherchée, mais insaisissable. Le pronom « elle » produit un effet de pudeur et de mystère, comme si nommer la Révolution risquait de la trahir, de l’enfermer dans l’histoire concrète – sang, totalitarisme ou échec. Ainsi, elle demeure dans le registre du chant, de l’incantation, quasi mythologique. La Révolution est sublimée sous les traits d’une amante, d’une muse ou d’une compagnie insoumise. On ne la possède pas, on l’invoque. Elle est « sans nom » parce qu’elle est plurielle : chaque génération la réinvente.

Chez Zazoubrine, on retrouve aussi cette figure abstraite, mais figée dans une réalité historique immédiate : la Révolution russe. Elle n’est plus muse mais Loi de fer. L’anonymat subsiste, mais dans un autre registre : dans Le Tchékiste , les condamnés exécutés ne sont plus nommés, broyés par la machine révolutionnaire. Ici, l’absence de nom n’est plus sacralisation mais effacement. La Révolution ne lègue pas une chanson joyeuse : elle impose le silence du néant.

Ce parallèle met en lumière deux pôles de la même allégorie : « Elle » peut relever de l’idéalisation poétique ou de l’effacement tragique. La Révolution, dans son essence philosophique, est donc une instance qui dépasse toujours la nomination, car elle déborde et subvertit toute tentative de la réduire à une définition stable.

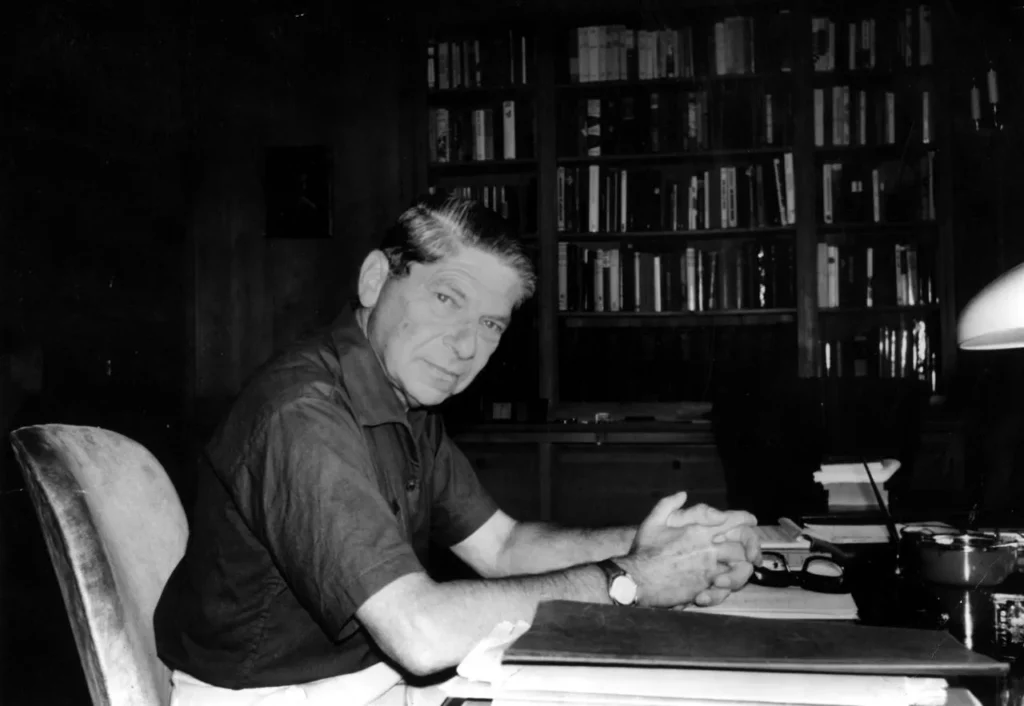

« Sans la nommer » de Moustaki.

L’idéal transformé en horizon

Moustaki écrit et chante dans une époque post-68, marquée par une exaltation des désirs de justice sociale, de paix et de liberté. La Révolution devient alors symbole d’espoir universel — non une réalité historique précise mais une orientation de la vie. Elle est un souffle, une compagnie intime des luttes anonymes. On ne lui attribue pas un programme ni un Parti : elle existe dans les gestes quotidiens, les petites révoltes, la fidélité à des valeurs humanistes. Ce registre relève d’une philosophie de l’espérance, proche d’Ernst Bloch, pour qui l’utopie n’est mensonge pas irréalisable mais « principe espérance », moteur de l’histoire et condition de l’action.

À l’opposé, Zazoubrine met en scène une Révolution qui a arrêté d’être horizon pour devenir dogme. Elle habite non plus le cœur des insurgés, mais les bureaux glacés de la Tchéka. Loin d’être souffle de liberté, elle est rationalité implacable, justification bureaucratique de l’anéantissement. Le personnage du tchékiste Sroubov vit chaque exécution comme une perte de l’humanité. Pourtant, il persiste : car l’idéologie exige de sacrifier le présent pour la promesse future. L’espérance se trouve renversée en justification de l’horreur. Là où Moustaki chante une révolution immédiate, joyeuse et fraternelle, Zazoubrine peint une révolution différée, qui réclame le sang du présent pour un avenir abstrait.

Cette tension révèle une aporie fondamentale : la Révolution, lorsqu’elle devient programmatique, cesse d’être l’élan vital qui la fonde. Elle bascule de l’espérance au système, du possible à la nécessité, de l’horizon ouvert à la norme fermée.

La dialectique du rêve et du cauchemar

Philosophiquement, « Elle », la Révolution, porte donc une double nature : utopique et tragique. Le romantisme révolutionnaire de Moustaki et l’expérience traumatique de Zazoubrine forment une dialectique. Walter Benjamin avait déjà montré qu’il fallait penser l’histoire comme tension entre rédemption et catastrophe. La Révolution, disait-il, est l’interruption du temps homogène, mais cette irruption peut être à la fois promesse de salut et menace de barbarie.

Dans le chant de Moustaki, la Révolution est figure messianique, mais profane : elle sauve du quotidien par l’élan collectif. Chez Zazoubrine, elle apparaît sous son autre visage benjaminien : la « tempête du progrès » qui précipite les vivants vers l’abîme. La même puissance se décline en deux modalités : poésie et machine. En ce sens, réfléchir à « Elle » revient à penser que toute Révolution est à la fois chant et cri, fête et massacre, lumière et glaive. Ne retenir qu’un versant reviendrait à mutiler la vérité.

La question de la responsabilité

Un point essentiel ressort : la responsabilité morale de l’homme face à « Elle ». Moustaki la décrit comme force qui nous élève. Le sujet garde toujours une part de choix : il peut s’y rallier dans la musique, dans les gestes solidaires, dans les luttes pacifiques. La figure est émancipatrice parce qu’elle ne contraint pas, elle inspire. On peut la suivre sans trahir sa liberté.

Chez Zazoubrine, en revanche, le tchékiste est aliéné. C’est la Révolution qui commande, non l’individu qui choisit. « Elle » n’est plus projet aimant, mais tyranne toute-puissante qui écrase les consciences : impossible de la critiquer sans se condamner soi-même. La responsabilité individuelle disparaît sous la massivité de l’Histoire. Le texte décrit ainsi une perte totale du sujet, permuté en rouage meurtrier.

La tension éthique est donc radicale : la même « Elle » qui s’émancipe dans le chant peut asservir dans la réalité. Faut-il s’attacher à la Révolution comme à une amante fidèle, ou s’en méfier comme d’une idole dévoratrice ? Ce dilemme illustre la fragilité des humains motivés : dès qu’ils se rigidifient en institutions, ils se retournent contre ceux qui les présagent.

Un mystère nécessaire

Pourquoi Moustaki a choisit-il précisément de ne pas la nommer ? Peut-être parce que nommer, c’est clore. La Révolution est toujours autrement que ce que nous en disons. Zazoubrine, au contraire, l’inscrit dans le réel concret, sanglant. Et le lecteur réalise alors que ce qui émerveille en chanson peut détruire en pratique. Mais faut-il pour autant cesser de croire à « Elle » ?

La philosophie de l’utopie enseigne que les intéressés doivent demeurer ouverts, inachevés, sous peine de dégénérer. « Elle », sans nom, reste vivante car elle résiste à la capture. Dès qu’on la fixe trop, elle se pétrifie en dogme. En ce sens, Moustaki n’est pas naïf : il comprend que la Révolution ne doit pas se définir, seulement s’aimer et se poursuivre. L’absence de nom protège son pouvoir créateur.

Zazoubrine, lui, nous oblige à ne pas oublier la noirceur inhérente aux chemins révolutionnaires. Son Tchékiste incarne l’envers nécessaire du rêve. Ensemble, les deux œuvres présentent une règle philosophique : aimer la Révolution, oui, mais sans jamais oublier que son nom peut devenir arme. D’où l’intérêt de continuer à la chanter « sans la nommer » — pour qu’« Elle » demeure ouverture plutôt que clôture.

« Elle », figure mystérieuse, est l’écrin d’une tension paradoxale. Dans

Sans la nommer , elle se donne comme joie, fraternité et espérance, échappant volontairement à l’histoire sanglante pour survivre comme chant d’amour universel. Dans

Le Tchékiste , elle s’incarne dans l’acier des pelotons d’exécution, miroir sombre de la même force, devenue machine dogmatique et inhumaine.

Réfléchir à cette polarité, c’est comprendre la Révolution comme double mouvement : libérateur et destructeur. Elle demeure nécessaire car elle symbolise le désir humain de transformation, mais elle exige la lucidité car elle porte en elle la tentation du sacrifice absolu. Entre Moustaki et Zazoubrine, la philosophie trouve ainsi son devoir critique : préserver la Révolution comme espérance inachevée, sans céder à l’aveuglement de son incarnation violente.

Ainsi, « sans la nommer », nous pouvons encore aimer la Révolution — mais en gardant présent le visage des victimes que Zazoubrine a gravés dans la mémoire littéraire. L’équilibre fragile entre chant et mémoire, entre utopie et lucidité, trace alors le seul chemin possible pour vivre « Elle » sans la trahir.