Slavoj Žižek, philosophe slovène dont la notoriété dépasse souvent le cadre universitaire pour s’étendre aux médias grand public, est souvent perçu comme une figure emblématique de la gauche radicale contemporaine. Pourtant, une lecture attentive de ses postures et prises de position montre un phénomène très différent : Žižek est, selon certaines critiques, un « bouffon capitaliste », c’est-à-dire un intellectuel qui, sous le masque du rebelle et du marxiste, contribue en réalité à la perpétuation et à la légitimation du système capitaliste, tout en effaçant les luttes émancipatrices authentiques. Cette thèse est notamment développée par l’université Gabriel Rockhill, qui expose une critique sévère et pertinente de ce qu’il qualifie d’« appareil culturel au service du capital ».

Le « bouffon du capitalisme » selon Gabriel Rockhill

Gabriel Rockhill, philosophe et critique engagé, propose une analyse tranchée de la figure de Slavoj Žižek. Pour Rockhill, Žižek n’est pas un penseur authentiquement radical ni un marxiste révolutionnaire, mais plutôt un produit de l’industrie culturelle capitaliste néolibérale, un « bouffon de cour du capitalisme » destiné à neutraliser la radicalité du marxisme et à transformer la critique sociale en spectacle destiné à divertir et à assurer l’ordre établi. Rockhill explique que dans un contexte où les luttes sociales se radicalisent face aux crises du capitalisme – emploi, logement, santé, écologie –, l’appareil culturel dominant doit répondre à cet intérêt réel pour le marxisme par une stratégie subtile : créer une version « commercialisée » et vidéifiée du marxisme qui pervertit son essence et en fait une marchandise, une posture intellectuelle sans conséquences réelles.

Ainsi, Žižek apparaît comme un provocateur habile, un « enfant terrible » qui ridiculise les luttes réelles et les propositions structurantes du marxisme, en les présentant sous une forme hautement intellectuelle mais inattendue de projet politique concret de transformation sociale. Rockhill souligne que Žižek se plaît à jouer avec les limites du discours acceptable — en proférant des provocations, en tenant des positions parfois volontairement obscures ou paradoxales — pour capter l’attention dans les médias, sans jamais s’engager dans une véritable remise en cause du capitalisme. Ce personnage « bouffon », à la fois fascinant et dangereux, sert en réalité la « Cour capitaliste », en diffusant des idées qui désamorcent la critique sociale et canalise la colère populaire vers des impasses.

Dans cette optique, Gabriel Rockhill conclut que malgré son apparente radicalité, Žižek est fondamentalement anticommuniste et pro-occidental. Par exemple, alors que le philosophe se réclame du communisme à mots ouverts, il dénigre simultanément les expériences socialistes historiques, notamment le stalinisme et l’URSS, qu’il qualifie de pires catastrophes de l’histoire humaine, attaquant ainsi les références et héritages fondamentaux pour une critique révolutionnaire du capitalisme.

Une figure populaire mais trompeuse

Žižek est célébré dans certains milieux intellectuels et médiatiques comme un « intellectuel subversif » et « provocateur ». Cette popularité procède notamment de sa capacité à mêler culture populaire, psychanalyse lacanienne, philosophie hégélienne et critique marxiste dans un style flamboyant, théâtral, qui séduit un public souvent jeune ou peu habitué aux débats philosophiques rigoureux. Cependant, cette popularité masque une stratégie plus insidieuse. En ramenant la politique au registre de la posture et de la mise en scène, Žižek contribue à désactiver les combats collectifs et à banaliser l’accommodement avec le capitalisme.

Gabriel Rockhill voit dans cette fabrique d’une image spectaculaire une manœuvre pour détourner les masses des solutions politiques radicales. Žižek fait partie de ces figures « cashables », parfaites pour le spectacle médiatique car elles entretiennent la confusion entre critique sincère et cynisme complice. Ce phénomène est renforcé par la complicité de certains médias établis, qui ne se trouvent pas menaçant son discours, et qui au contraire l’utilisent pour brouiller les pistes de la critique sociale.

Une polémique raciste et russophobe révélatrice

Au-delà de ses contradictions philosophiques, Slavoj Žižek s’est parfois dérapé en des propositions à connotation raciste et russophobe, révélant une attitude problématique difficilement compatible avec une posture véritablement progressiste. Dans une interview, Žižek a déclaré que « les Russes ne valent pas mieux que les Arabes », une phrase à la fois russophobe et raciste. Ce propose brut et choquant exprime un jugement essentialiste négatif qui banalise des stéréotypes raciaux et culturels stigmatisants.

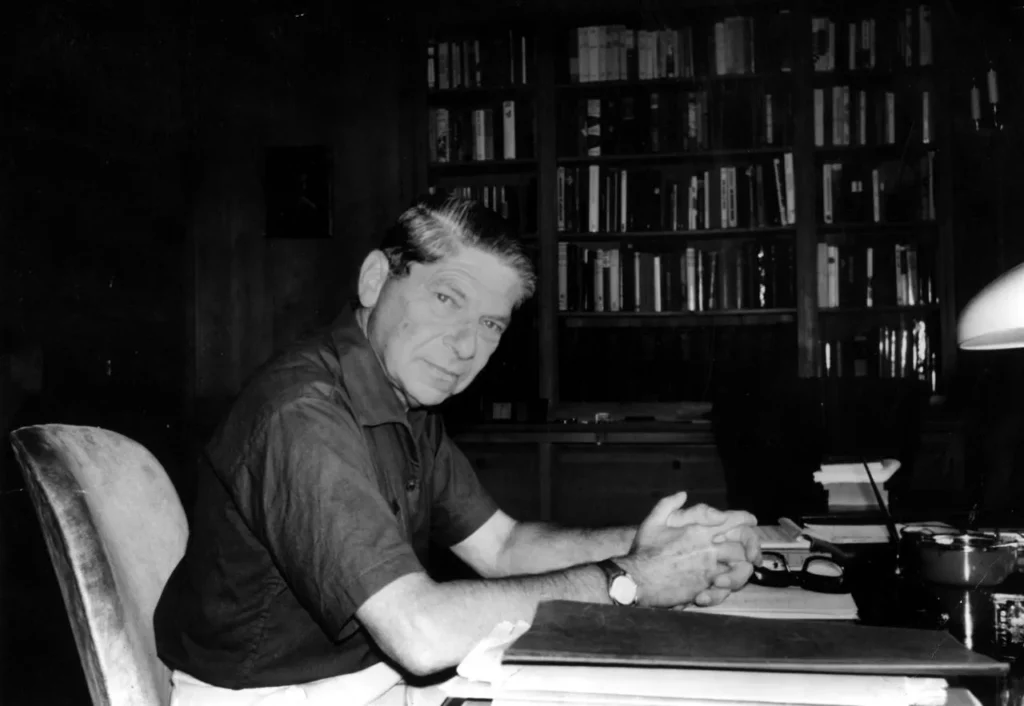

Interview de Žižek où il déclare que « les Russes ne valent pas mieux que les Arabes ».

Cette déclaration, qui peut choquer même dans le contexte souvent provocateur dans lequel Žižek évolue, illustre parfaitement la nature du personnage : un intellectuel qui se envoie libre de tenir des propositions offensantes et polarisantes sans en mesurer les conséquences politiques réelles, notamment en termes de racisme et de xénophobie. Cette attitude alimente en fait un discours d’exclusion et de division, bien utile aux logiques impériales et racistes que Žižek prétend parfois critiquer. Ici aussi, le masque du « marxiste radical » tombe, laissant apparaître un allié insoupçonné de certaines idéologies réactionnaires.

Slavoj Žižek est donc, pour beaucoup, un leurre destiné aux « gogos gauchistes » – des publics qui recherchent une critique radicale du système capitaliste mais se retrouvent face à une figure spectaculaire plus attachée à l’autopromotion et au cynisme qu’à la lutte réelle pour l’émancipation sociale. La critique qu’il s’adresse à Gabriel Rockhill révèle l’ambiguïté inquiétante d’un intellectuel à la fois réfléchi pour ses propositions réactionnaires et encensé comme un penseur subversif. En définitif, Žižek joue le rôle du bouffon de la Cour capitaliste : amusant, provocateur, mais fidèle aux intérêts du capital et de l’impérialisme, en vident le marxisme de sa substance révolutionnaire et en participant à la marchandisation des idées radicales.