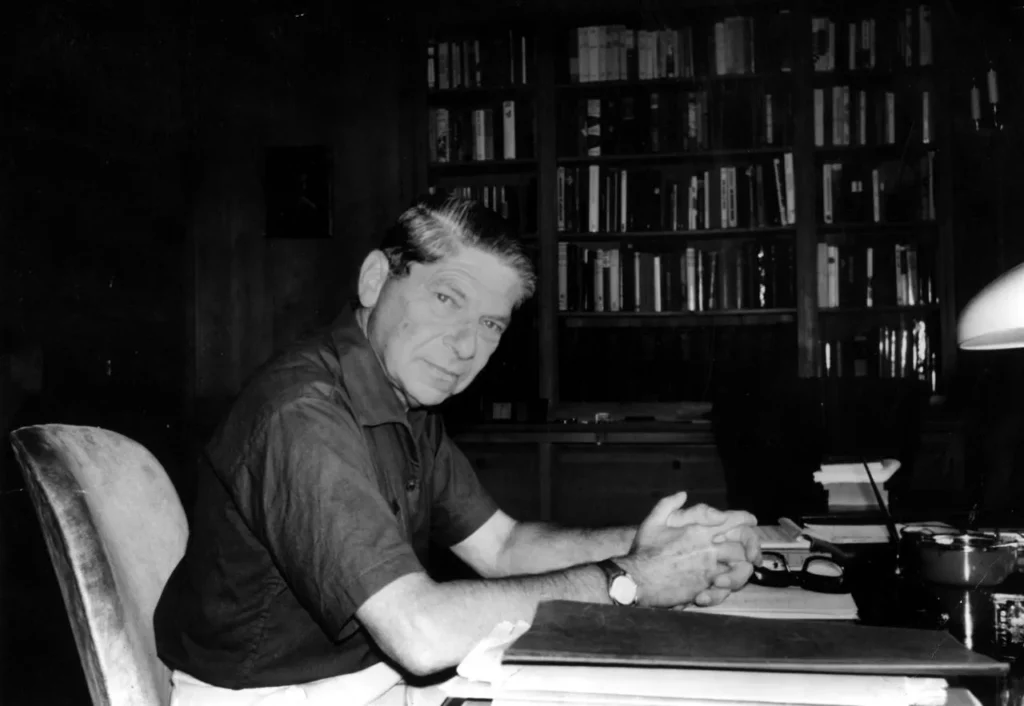

La critique de C. Delores Tucker contre le gangsta rap s’inscrit comme un réquisitoire sans concession, portée par une militante historique des droits civiques et défenseure acharnée des droits des femmes et des minorités afro-américaines. Née en 1927, engagée dès sa jeunesse dans les marches pour les droits civiques, notamment aux côtés de Martin Luther King à Selma, Tucker fut la première femme afro-américaine secrétaire d’État en Pennsylvanie dans les années 1970. Elle est aussi fondatrice du National Political Congress of Black Women et du Bethune-DuBois Institute. Dans les années 1990, elle consacre une grande partie de son combat à dénoncer la puissance du gangsta rap, qu’elle perçoit comme une menace directe aux fondations morales et sociales de sa communauté.

Gangsta rap : une machine à violence et à déchéance morale

Tucker voit dans le gangsta rap une glorification permanente de la violence, de l’usage des armes, des agressions sexuelles et de la criminalité, qui intoxique la conscience des jeunes et banalise l’anomie sociale. Pour elle, ces paroles et images ne sont pas de simples descriptions du réel mais des injonctions qui imposent la destruction comme mode de vie. Elles propagent l’idée que la réussite passe par la transgression, que le respect s’acquiert par la peur et que la femme n’existe que comme objet de domination.

La critique évoque La République de Platon, où l’art et la musique qui « corrompent les âmes » doivent être bannis de la cité, car ils anéantissent la possibilité d’un ordre juste et harmonieux. Platon rappelait que « la musique forme l’âme », mais dans le gangsta rap, la musique et les paroles ne forment, selon Tucker, que des âmes dévoyées.

Dignité féminine et sabotage des familles

Tucker place la condition des femmes au centre de sa charge, accusant le gangsta rap de perpétuer une « pornographie sonore » qui dégrade la dignité des femmes afro-américaines, légitime leur objectification et encourage leur violence symbolique et physique. Le cycle de la misogynie, martelé par les paroles et les images, détruit la stabilité des familles : mères, sœurs, filles sont rabaissées, créant une société où respect, empathie et solidarité se dissolvent.

Effondrement social et perte de repères

Selon Tucker, les dégâts dépassent le symbolique : le gangsta rap contribue directement à une montée de la criminalité, des suicides adolescents, de la prostitution juvénile et du désespoir familial. Elle décrit une génération exposée à cette musique qui finit par intérioriser la haine de soi, la glorification de la violence et le rejet de toute ascension sociale légitime. Pour Tucker, le gangsta rap n’est jamais une simple « expression culturelle » ; il est une arme psychologique perpétuant la misère.

Responsabilité des institutions et nécessité de l’action

Tucker fustige l’industrie musicale, accusée d’offrir sur le marché la «crasse morale» pour le profit, et réclame un sursaut politique et juridique : elle appelle à la censure active, à la mobilisation citoyenne, au boycott et à la destruction des supports musicaux porteurs de gangsta rap. Elle mobilise le Congrès et fait pression sur les actionnaires pour stopper la propagation du genre, soulignant que la défense du Premier Amendement est fallacieuse : « La liberté d’expression ne doit pas protéger l’obscénité ni justifier l’anéantissement moral de la jeunesse.

Conclusion : une analyse à charge, pour la sauvegarde de la communauté

La critique acharnée de Tucker s’appuie sur une conception platonicienne de la cité : seules les œuvres constructives doivent être promues par la société, pendant que les formes corrompues et destructrices doivent être rejetées sans équivoque. Elle fait résonner sa parole comme un cri d’alerte : tant que le gangsta rap dominera l’imaginaire des jeunes, la spirale de violence, de déchéance et de misogynie continue de miner tout progrès social. Pour Tucker, bannir le gangsta rap, c’est défendre la dignité, la famille et l’avenir même de la communauté afro-américaine.