Entre 1934 et 1938, en pleine période fasciste, l’Italie a accueilli un chapitre méconnu de l’histoire du sionisme révisionniste dirigé par Vladimir Zeev Jabotinsky : la formation maritime des jeunes membres du Betar à l’École maritime de Civitavecchia, une ville située à une soixantaine de kilomètres de Rome. Cette coopération, surprenante à première vue, soulève des questions sur la nature des relations entre le régime fasciste et ce courant radical du sionisme, en particulier dans un contexte où l’Italie se rapproche parallèlement des nationalistes arabes et suscite la méfiance à l’égard des sionistes « classique » considérés comme pro-britanniques ou influencés par l’URSS.

Le contexte politique et les premières démarches

Jabotinsky et le Betar avaient pour projet dès 1932 de créer une école centrale destinée à ancien des instructeurs en autodéfense pour la jeunesse juive sioniste, avec l’ambition d’orienter culturellement cette jeunesse vers l’Italie, jugée amie et modèle politique. Après hésitation initiale, le mouvement s’efforce de nouer des contacts avec les autorités italiennes. Le délégué du Betar à Rome, Isacco Sciaky, joue un rôle essentiel dans ces négociations, facilitant la communication avec les hauts fonctionnaires du Palazzo Chigi, siège du ministère des Affaires étrangères. Ces derniers, notamment Raffaele Guariglia, découvrent dans cette école un intérêt politique et culturel potentiel, permettant à l’Italie d’exercer une influence dans la région méditerranéenne, et d’éviter que la France ne s’en empare.

Mais cette première initiative ne reçoit pas l’aval direct de Mussolini, qui s’oppose vraisemblablement au projet, craignant une détérioration des relations avec les pays arabes ainsi qu’avec certaines factions juives modérées d’Italie. Toutefois, les révisionnistes italiens, dont Leone Carpi, persistants dans leurs efforts pour organiser clandestinement des stages d’instructeurs, ce qui marque un début de coopération officielle avec des secteurs du régime fasciste.

La création et le fonctionnement de l’École maritime de Civitavecchia

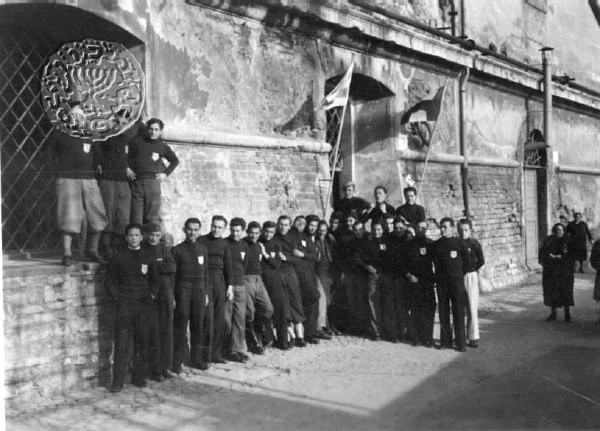

En 1934, les révisionnistes réussissent à établir à Civitavecchia une section spéciale pour accueillir des jeunes juifs venus principalement d’Europe centrale et orientale ainsi que de Palestine. L’idée initiale de l’ancien des instructeurs en autodéfense est élargie à une formation professionnelle maritime et sportive, alignée sur le programme du Betar qui valorise la formation culturelle, physique et militaire.

Avec l’appui discret et régulier des autorités italiennes, notamment du capitaine Nicola Fusco qui co-dirige l’école avec Jérémiah Halpern, les cours débutent respectivement le 28 novembre 1934, sans autorisation formelle mais avec une tolérance manifeste du régime. Le bateau-école, baptisé Sara I, est acquis par le mouvement révisionniste grâce à des financements privés. Des croisières en Méditerranée sont organisées, faisant la fierté des dirigeants du Betar, mais suscitant aussi la méfiance des autorités, notamment après des incidents à l’étranger, surtout parce que les étudiants du Betar affichent leur identité juive et leur appartenance politique, ce qui pose problème face aux sensibilités arabes et aux équilibres diplomatiques italiens.

L’ambiguïté des positions italiennes

Le rapport des autorités italiennes envers les révisionnistes est marqué par une dualité. D’une part, les diplomates et hauts fonctionnaires de Palazzo Chigi entretiennent des relations régulières, cordiales et ouvertes avec les dirigeants révisionnistes, estimant que ce mouvement pourrait servir les intérêts italiens en Méditerranée et en Palestine, notamment dans le cadre de la politique italienne en Afrique et au Proche-Orient.

D’autre part, Mussolini garde des réserves marquées, notamment par crainte de heurter les opinions publiques arabes ou de se nuire avec un mouvement jugé militaire et radical. La politique italienne évolue vers un certain rapprochement des nationalistes palestiniens arabes, ce qui complique l’avenir de cette collaboration. La création en 1936 de l’École Centrale Juive d’Autodéfense, prévue avec l’emploi d’anciens officiers italiens, illustre cette relation d’opportunité mêlée de méfiance.

Une entente d’intérêts politiques

Le rapprochement italien-révisionniste s’inscrit clairement dans une stratégie politique pragmatique. Mussolini cherche des alliés pour renforcer la position de son régime à la suite de la conquête de l’Éthiopie et face aux sanctions internationales. Le soutien ou du moins la tolérance à l’égard du Betar peut apparaître comme un moyen d’influencer la région en faveur de l’Italie par le biais d’un mouvement sioniste radical opposé à la domination britannique en Palestine.

En retour, les révisionnistes espèrent tirer parti de cet appui pour progresser dans la formation de leur jeunesse et la préparation à la colonisation militaire de la Palestine. Ils envisagent même une collaboration militaire avec l’Italie, demandant aide et protection en cas de conflit, ce qui dépasse les intentions prudentes de Jabotinsky lui-même, plus prudent sur une alliance pleine avec le fascisme.

Le déclin de la coopération à partir de 1936

À partir de 1936, les rapports entre Jabotinsky et le régime deviennent plus tendus, la politique italienne s’oriente vers un soutien accumulé aux nationalistes arabes et à la défense de l’islam, notamment après la visite de Mussolini en Libye où il reçoit l’épée de l’Islam. Parallèlement, l’arrivée au pouvoir de Galeazzo Ciano au ministère des Affaires étrangères confirme cette évolution.

Malgré tout, l’École maritime de Civitavecchia poursuit ses activités, avec une diversification des formations pour les élèves dans des métiers liés à la pêche et à la navigation, mais sous des conditions plus strictes et une surveillance accrue.

Les incidents provoqués lors des escales du bateau Sara I en Méditerranée soulignent les limites de cette entente, mettant en lumière les frictions entre les objectifs politiques italiens et les revendications révisionnistes. Progressivement, face à la montée de l’antisémitisme gouvernemental italien (officiellement scellé par les lois raciales fin 1938), la présence des jeunes juifs du Betar en Italie devient impossible.

Une relation ambivalente et instrumentale

L’histoire des relations entre le sionisme révisionniste de Jabotinsky et l’Italie fasciste est une histoire d’opportunité mutuelle mais aussi de manipulation politique. Jabotinsky admire certains aspects du Risorgimento italien et voit dans le fascisme un modèle d’organisation, tout en gardant des distances prudentes vis-à-vis du régime. De son côté, Mussolini et ses autorités exploitent cette collaboration pour des intérêts internationaux, notamment en Méditerranée et en Palestine, sans jamais adhérer pleinement à l’idéologie révisionniste.

Les révisionnistes réussissent malgré tout à ancienne une centaine de jeunes juifs dans les métiers maritimes, formation qui, sans l’évolution de la politique italienne, aurait pu contribuer davantage au développement futur de la marine israélienne. Mais cette coopération s’efface avec l’alignement progressif de l’Italie sur l’Allemagne nazie et l’adoption des lois raciales, marquant la fin de cette parenthèse complexe entre sionisme radical et fascisme italien.