L’agence américaine de relations publiques Ruder Finn, fondée en 1948 et installée à New York, s’est illustrée au début des années 1990 comme un acteur pivot du conseil en communication géopolitique. Son intervention la plus controversée est sans doute celle qui a persisté durant la guerre en ex-Yougoslavie, où elle a joué un rôle stratégique auprès des gouvernements croate et bosniaque pour influencer l’opinion publique américaine et internationale. Ce cas illustre pleinement l’usage moderne de la communication comme instrument de pouvoir international, dans un contexte de guerre ethnique et d’éclatement politique.

Contexte et enjeux

L’ex-Yougoslavie connaît à partir de 1991 une violentissime guerre de sécession, alimentée par des volontés nationalistes agressives, notamment serbes sous la houlette de Slobodan Milošević. L’armée serbe est accusée de nombreuses atrocités contre les populations croates, bosniaques et d’autres minorités. Face à ce récit, les Croates et les Bosniaques cherchent à mobiliser le soutien occidental, surtout américain, dont dépend la reconnaissance politique, l’aide militaire et l’imposition de sanctions contre la Serbie.

L’agence Ruder Finn est engagée dès 1991-1992 par des groupes proches du gouvernement croate et bientôt bosniaque pour mener une campagne de lobbying organisée auprès du Congrès américain et d’organisations influentes telles que l’Anti-Defamation League (ADL). L’ADL est une organisation américaine fondée en 1913, initialement pour combattre l’antisémitisme et défendre les droits civiques des Juifs, étendant ensuite son action à la lutte contre toutes formes de discrimination et d’extrémisme. L’objectif est clair : façonner une image claire et manichéenne du conflit pour créer un front politique et populaire favorable à leur cause.

Les personnalités croates et bosniaques : éléments occultés par Ruder Finn

Un aspect sensible du travail de Ruder Finn a été de gommer ou de minimiser le passé controversé de certaines personnalités qu’elle représentait. Concernant le président croate Franjo Tudjman, ses liens idéologiques avec certains courants nationalistes et la présence de nostalgies complexes envers l’histoire croate durant la Seconde Guerre mondiale ont été régulièrement évoqués par ses opposants. Tudjman, historien de formation, s’était auparavant illustré en minimisant le nombre de victimes de la Shoah et l’histoire du mouvement oustachi. Ruder Finn a déployé une stratégie visant à contrer les critiques à son égard en mettant en avant le passé de résistant de son frère aîné et sur ses gestes envers la communauté juive, tout en prévenant ses interlocuteurs des risques de campagne hostile fondés sur ces accusations.

Du côté bosniaque, Alija Izetbegovic, président de la Bosnie-Herzégovine, voyait souvent revenir dans le débat occidental la question de son ouvrage, la « Déclaration islamique » (« Islamska deklaracija »), paru en 1970. Ce manifeste, interprété souvent comme favorable à l’établissement de sociétés islamiques et parlait pour certaines de ses affirmations sur l’incompatibilité entre islam et institutions non islamiques, fut un sujet sensible. Ruder Finn a activement travaillé à ce que ce passé idéologique soit éclipsé dans la presse anglo-saxonne et au sein des milieux politiques, privilégiant l’image d’un homme d’État ouvert, moderne, victime d’une agression génocidaire, et en évitant toute mise en lumière de ses écrits jugés problématiques en Occident.

Les méthodes de Ruder Finn

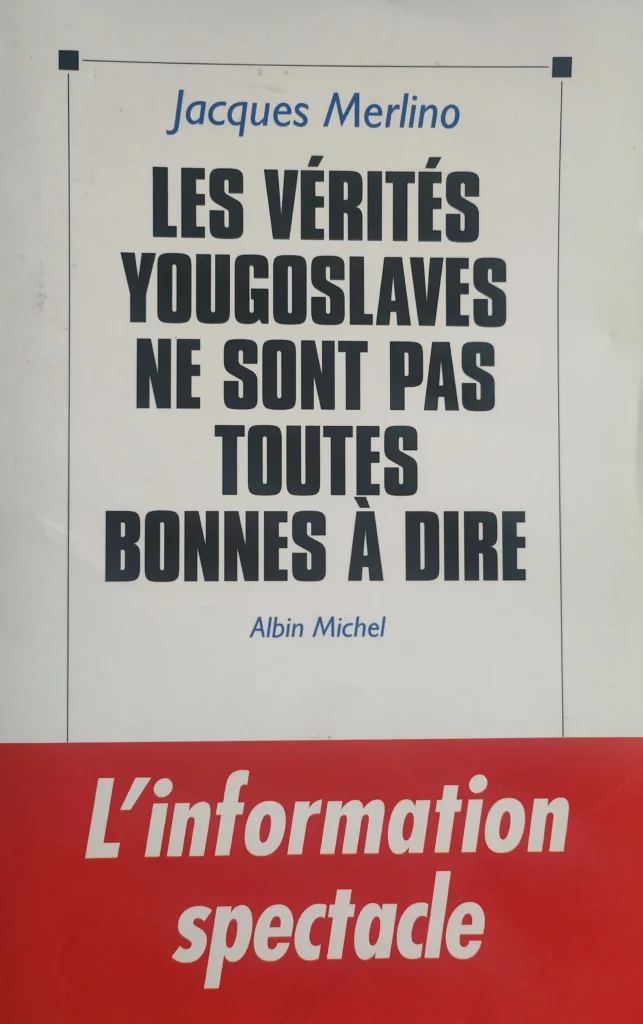

D’après Jacques Merlino, journaliste et auteur, qui a enquêté sur cette campagne dans son ouvrage « Les vérités yougoslaves ne sont pas toutes bonnes à dire » (1993), Ruder Finn a déployé une stratégie de communication très structurée. Son directeur, James Harff, ancien assistant parlementaire, a utilisé plusieurs leviers spécifiques :

- Organisation de voyages parlementaires (CODELs) en Croatie et Bosnie, permettant aux élus américains de constater directement la situation sur le terrain.

- Diffusion intensive par fax de communiqués, rapports et articles favorables aux Croates et Bosniaques, destinés aux membres du Congrès et à leurs assistants.

- Mise en place de rencontres avec des dirigeants religieux, des experts universitaires, des journalistes et des parlementaires clés, identifiés grâce à un travail de réseautage poussé.

- Lobbying ciblé au Congrès pour soutenir des résolutions condamnant les atteintes aux droits de l’homme par les Serbes, et pour appuyer les sanctions et reconnaissance politique.

- Gestion des controverses liées aux accusations d’antisémitisme ou aux liens supposés entre certains acteurs croates et le passé nazi, afin de contrer la propagande serbe ; occultation des aspects islamistes d’Izetbegovic pour rassurer les relais politiques américains et européens.

Ces actions se traduisent par une transformation progressive de la perception américaine, qui est passée d’un regard relativement neutre à un engagement clair contre la Serbie.

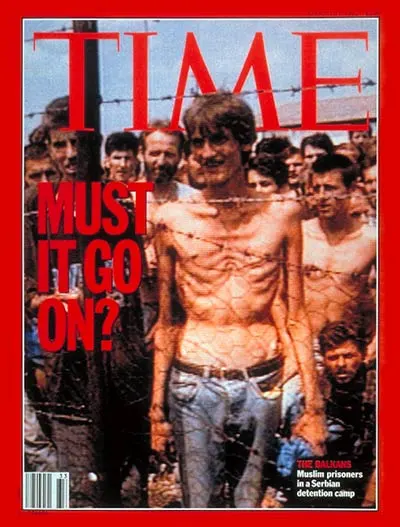

Un cadrage photo partial et malhonnête visant à manipuler l’opinion publique occidentale

Parmi les outils de cette guerre médiatique, l’une des images les plus marquantes fut celle publiée dans une de Time Magazine montrant un prisonnier bosniaque dramatiquement émacié derrière des barbelés, évoquant immédiatement l’imagerie des camps nazis. Cependant, selon plusieurs enquêtes critiques, la photographie ne représente pas à proprement parler des prisonniers enfermés derrière des barbelés, mais utilise un effet de perspective où la clôture entoure en réalité les journalistes eux-mêmes ; un choix de cadrage qui, volontairement ou non, accentue l’effet dramatique et la transposition symbolique recherchée par la campagne de communication internationale.

Impact et controverses

Le travail de Ruder Finn s’inscrit dans une logique de communication de crise géopolitique où le récit influence directement les décisions politiques et militaires. Plusieurs observateurs, dont Merlino, soulignent que cette stratégie a contribué à renforcer l’image des Serbes comme seuls acteurs agressifs, en assimilant parfois abusivement « Serbes » et « nazis ». Une telle simplification manichéenne au service de la cause bosniaque et croate mais a également nourri des controverses sur la manipulation de l’information, sur l’ampleur du lobbying et sur l’occultation de zones grises biographiques parmi les dirigeants croates et bosniaques.

La démarche de Ruder Finn préfigure la place qu’allait prendre la communication stratégique dans les crises géopolitiques contemporaines, mêlant vérité, propagande et construction d’opinions.

En résumé, Ruder Finn a joué un rôle crucial dans la guerre d’ex-Yougoslavie en tant que conseiller en communication géopolitique. Par une campagne organisée auprès des décideurs et de l’opinion américaine, l’agence a contribué à façonner un soutien matériel et politique déterminant pour les Croates et les Bosniaques, tout en instaurant une représentation conflictuelle du conflit qui a marqué les perceptions occidentales. Cette histoire souligne l’importance du conseil en communication dans l’arène internationale, où la guerre informationnelle est un champ de bataille décisif.