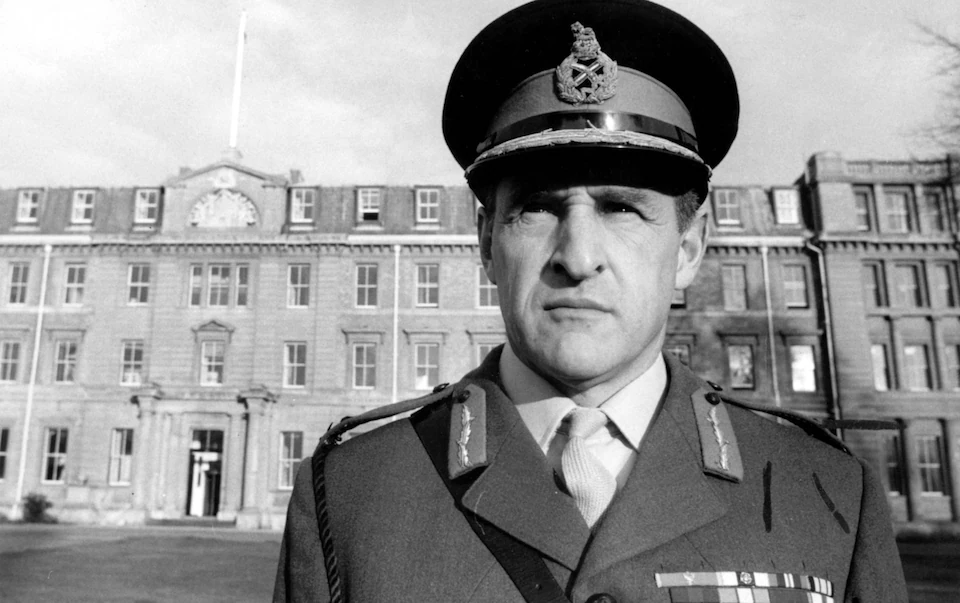

Théorie de la contre-insurrection de Kitson

Kitson est considéré comme l’un des pionniers de la doctrine de la contre-insurrection moderne. Sa pensée s’appuie sur l’observation systématique des guerres coloniales et des insurrections révolutionnaires, où la force militaire brute est souvent inefficace seule. Il insiste sur l’importance d’une « guerre psychologique » et du contrôle social dans la lutte contre les insurgés. Dans ses ouvrages, notamment Gangs and Counter-gangs (1960) et Low Intensity Operations (1971), il théorise l’utilisation de groupes de combat clandestins sous fausse bannière (pseudo-gangs), de divisions sociales exacerbées, et de campagnes de désinformation destinées à miner les insurgés de l’intérieur.

Son approche pragmatique et froide est résumée dans l’idée d’« endiguer le mécontentement par tous les moyens possibles et rendre la vie des populations locales si misérable que leur désir le plus puissant devienne le retour à la normalité ». Kitson considère que la légitimité de la force réside dans la restauration de l’ordre par la pression constante, la division et la manipulation des communautés insurgées, souvent par des méthodes non-conventionnelles qui franchissent les limites du droit international et des droits humains.

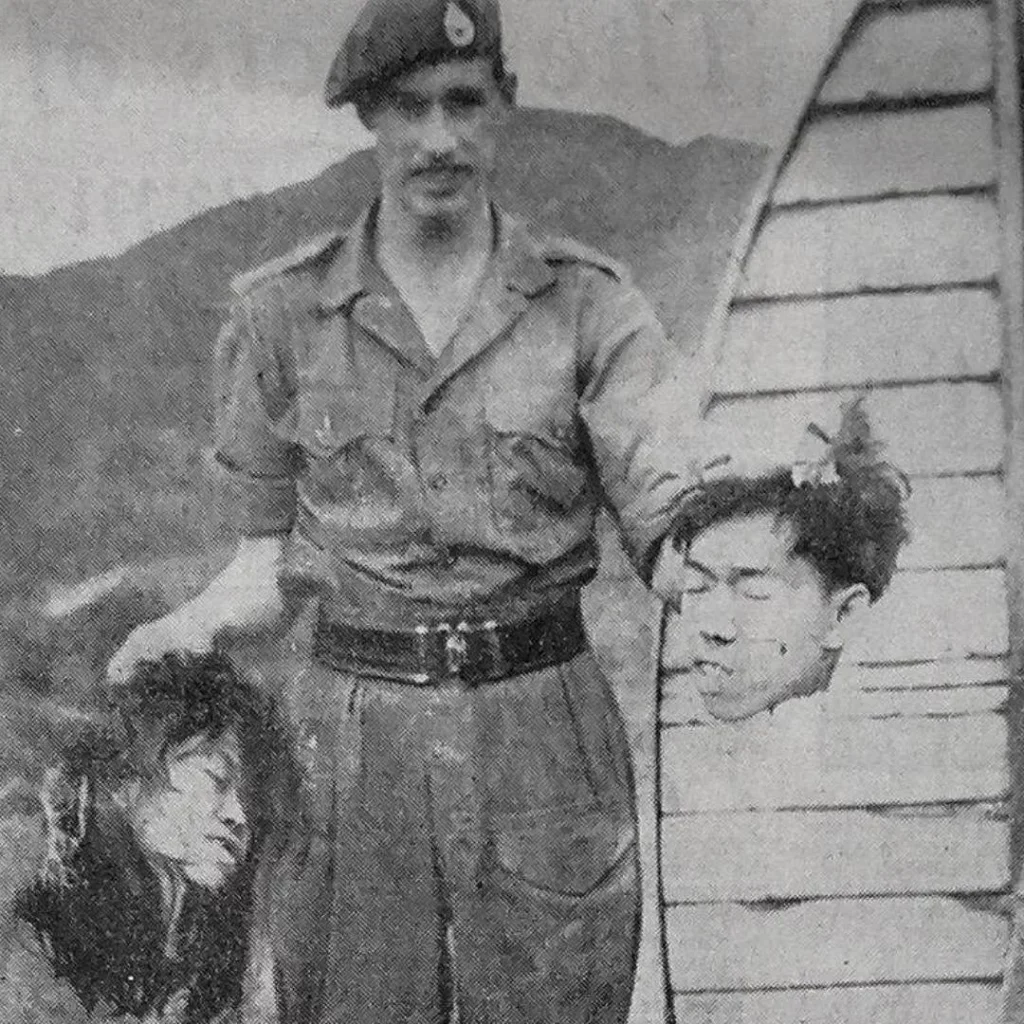

Les coups tordus en Malaisie

Kitson participe à la guerre d’indépendance de la Malaisie, connue sous le nom de la « Confrontation Malaisienne » (1948-1960). Sa contribution fut celle d’un expert en contre-guérilla, où il mit en œuvre des opérations destinées à fragmenter et démoraliser la guérilla communiste malaise. Il privilégie l’infiltration, la création de faux réseaux rebelles et l’usage de forces supplétives manipulées. Cette guerre fut un terrain d’expérimentation où furent développés les tactiques de « guerre basse intensité » marquées par des opérations de contre-insurrection sophistiquées mêlant armée régulière, police et forces paramilitaires.

La stratégie comprenait également la surveillance généralisée et le contrôle strict des populations rurales, l’emploi de détentions préventives, et des actions psychologiques destinées à limiter le soutien populaire aux insurgés. Ces mesures, quoique présentées comme nécessaires à la stabilité et à la défaite du communisme, comportaient souvent un corollaire d’abus et de violations des droits civiques. Kitson et affinité des techniques qu’il allait par la suite s’adapter à d’autres conflits.

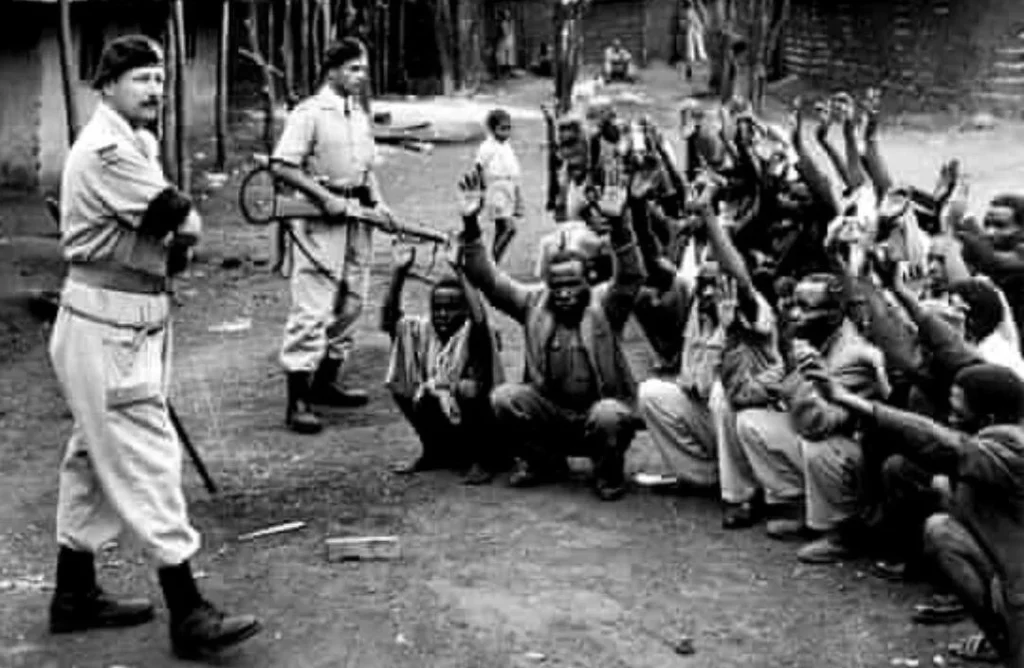

Opérations au Kenya

Au Kenya, lors de la révolte des Mau Mau dans les années 1950, Kitson fut aussi actif, bien que son rôle exact soit parfois plus obscur. Sa méthode était similaire : restriction des libertés civiles, infiltration et manipulation des groupes rebelles, ainsi qu’un usage masqués d’agents provocateurs. Dans ce cadre, il favorise une stratégie de déstabilisation interne en créant des divisions dans les rangs de la rébellion kenyane.

Les campagnes britanniques au Kenya ont été marquées par des pratiques répressives sévères, notamment des emprisonnements massifs, des violences dans les centres de détention, et une politique d’intimidation et de terreur à la rencontre des populations suspectées de soutien aux insurgés. On retrouve chez Kitson les prémices de ce qui deviendront un arsenal de la répression sous couvert véritable de légitimité contre-insurrectionnelle.

La contre-insurrection en Irlande du Nord

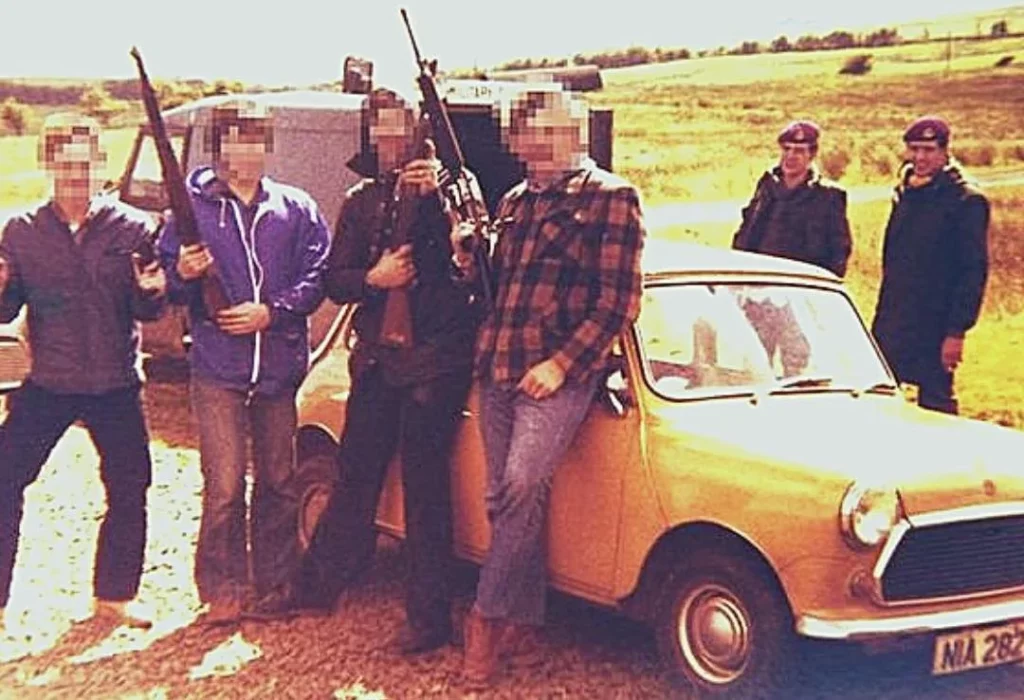

Le terrain peut-être le plus controversé de l’action de Kitson fut l’Irlande du Nord dans les années 1970. Le conflit nord-irlandais, opposant les forces britanniques à l’Armée républicaine irlandaise (IRA) et à d’autres groupes nationalistes, offre un laboratoire idéal à Kitson pour appliquer ses théories. Il fut envoyé avec le mandat de briser la rébellion nationaliste par tous les moyens.

Kitson est particulièrement connu pour ses théories de « pseudo-groupes » ou groupes sous faux drapeaux, où les forces britanniques ou leurs supplétifs menaient des opérations violentes déguisées en actes des insurgés eux-mêmes, dans le but de désorienter la population et de délégitimer l’IRA. Sous sa direction, des unités telles que le SAS firent usage d’assassinats ciblés, d’intimidations, et de tortures. Kitson supervisa également l’usage systématique de la torture et de la privation sensorielle, comme lors des interrogatoires à Ballykelly, où les prisonniers furent soumis à des conditions extrêmes au sein de la caserne militaire.

Il mit en œuvre des campagnes de désinformation massives, manipula des mouvements civils comme le « mouvement des femmes pour la paix » pour servir d’écran aux violences étatiques, et fit repeindre des graffitis politiques pour « dépolitiser » les ghettos catholiques. Plus largement, Kitson participe à la militarisation et à la sécurisation des quartiers nationalistes avec des armes non létales souvent à haute dangerosité (par exemple des balles en caoutchouc éditées), à la répression chimique via des agents défoliants et gaz CS, et à un contrôle total des populations locales à travers l’infiltration et la peur.

Impact et controverses

Les tactiques de Kitson ont laissé une empreinte durable sur les stratégies de contre-insurrection occidentales, inspirant l’OTAN à adopter certaines de ses méthodes dans les années 1970 et au-delà. Sa doctrine mêle habilement répression violente et manipulation psychologique, cherchant à annihiler la rébellion en s’attaquant autant aux insurgés qu’à leur socle populaire.

Cependant, cette approche est aussi source de nombreuses critiques, notamment pour ses violations des droits humains, ses opérations sous fausse bannière, et son rôle dans l’intensification des conflits par des méthodes illégitimes. En Irlande du Nord, ces actions furent prononcées comme des coups tordus d’un État impitoyable, contribuant à un cycle violence-répression sans fin. Kitson a ainsi incarné la face la plus dure et opaque de la politique britannique dans ses conflits coloniaux et post-coloniaux, un homme dont la stratégie est à la croisée de la guerre et de la subversion.

Son influence théorique persiste encore aujourd’hui dans les manuels militaires sur la contre-insurrection, bien que souvent exprimée pour son cynisme et son absence de considération morale. Kitson reste un exemple paradigmatique des zones grises de la guerre irrégulière, où la frontière entre le militaire et le politique, comme entre la légalité et la clandestinité, se brouille.