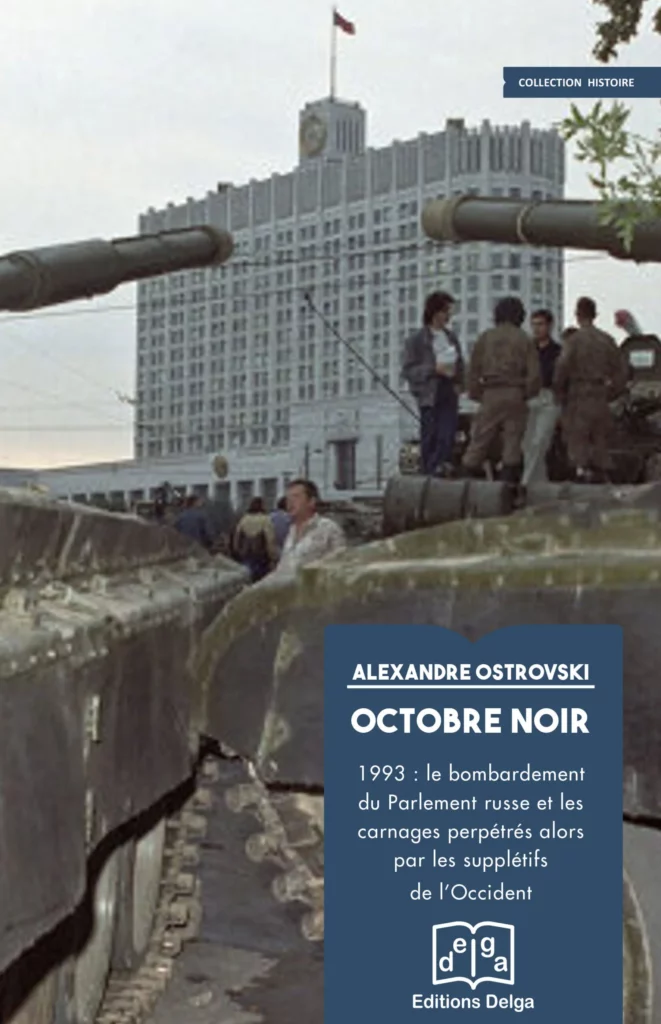

Le bombardement de la Maison Blanche russe en octobre 1993 par Boris Eltsine constitue un tournant violent et marqué dans l’histoire politique russe post-soviétique. Cet événement majeur, souvent qualifié de coup de force, a vu le président russe donner l’ordre à l’armée de tirer au canon sur le bâtiment du Parlement russe, siège alors du Congrès des députés du peuple et du Suprême soviétique. Cette action visait à anéantir l’opposition parlementaire dirigée par des figures dissidentes, principalement sur les questions des anciens courants communistes et conservateurs, qui s’opposaient fermement aux réformes libérales radicales qu’Eltsine souhaitait imposer pour transformer la Russie.

Contexte et succès du bombardement

Conflit intense entre le président Eltsine et le Parlement culminant en 1993

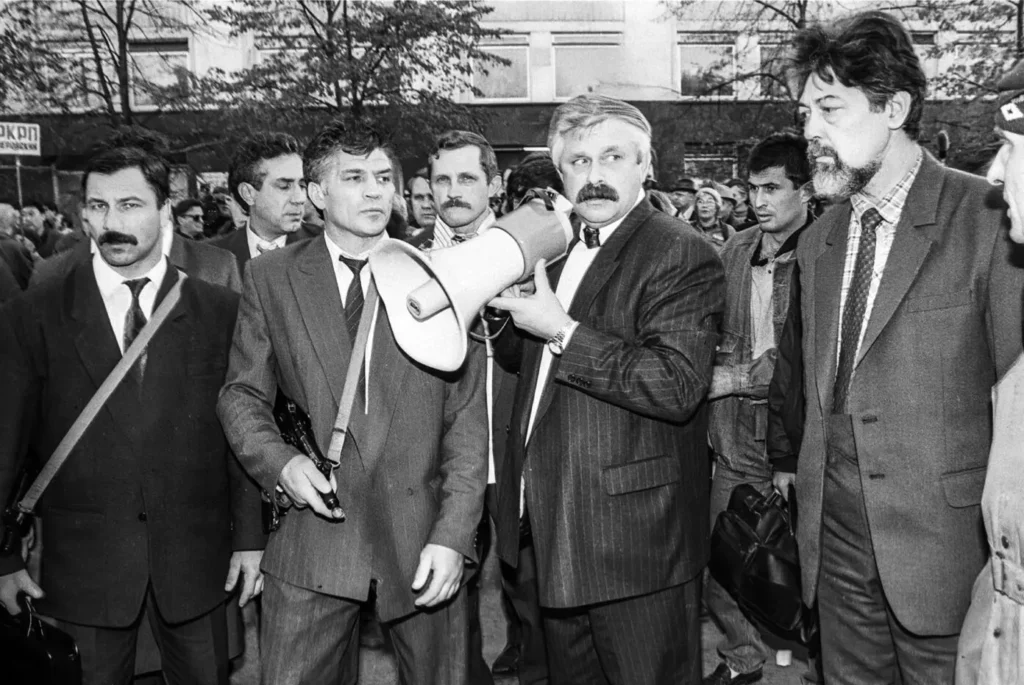

La crise constitutionnelle qui déboucha sur le bombardement s’est développée à partir de l’ukaz (décret) présidentiel du 21 septembre 1993, par lequel Eltsine dissolvait un Parlement hostile et résistait à l’idée d’un Parlement pouvant remettre en cause sa politique dite de « thérapie de choc », qui visait la destruction rapide des structures économiques et sociales soviétiques pour instaurer un capitalisme libéral. Face à ce décret contesté, les députés se réuniront dans la Maison Blanche russe et résistèrent, s’enfermant dans le siège du pouvoir législatif, ce qui entraîna une confrontation violente de quatorze jours. Des manifestations massives eurent lieu autour du Parlement, tandis que l’armée recevait l’ordre de disperser la rébellion.

Le 4 octobre 1993, sur ordre d’Eltsine, l’armée déploya sept chars T-80 qui tirèrent des obus directement sur le bâtiment du Parlement. Ce bombardement dura moins d’une heure et fut suivi par la reddition des opposants, dont les dirigeants comme Alexandre Routskoï et Rouslan Khasboulatov furent arrêtés. Le nombre officiel de morts fut d’environ 150, mais certaines sources non gouvernementales estiment que jusqu’à 1500 à 2000 personnes périrent dans les combats et la répression.

La position de la presse occidentale et son soutien

Une couverture largement favorable au pouvoir d’Eltsine

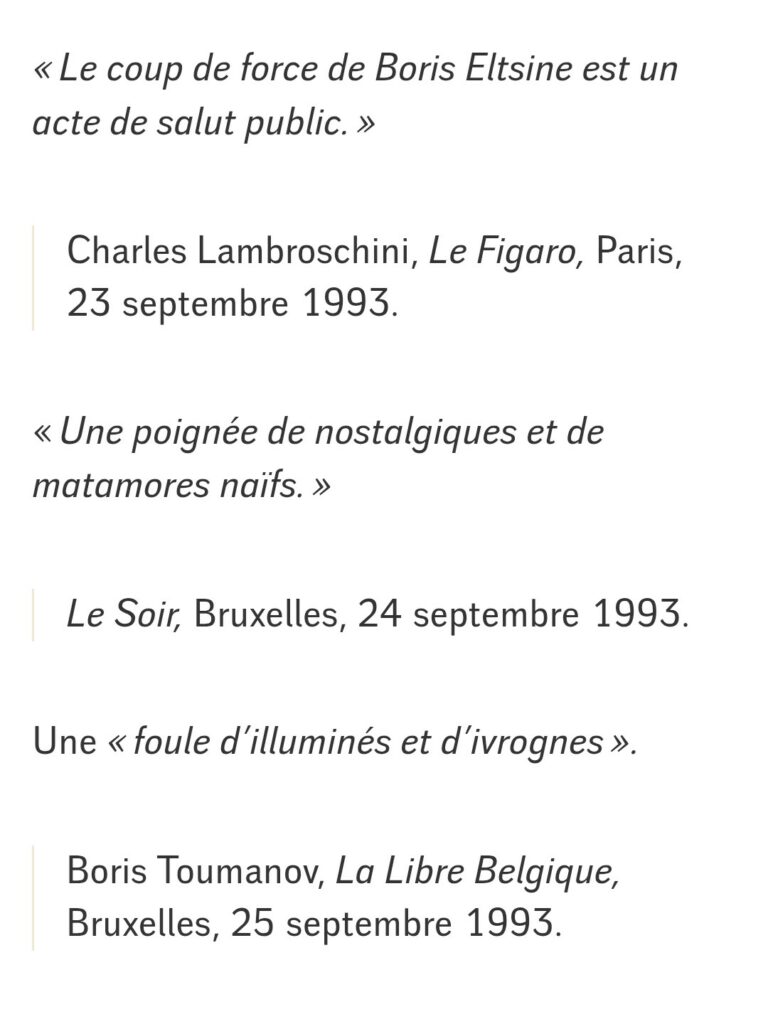

L’attaque sanglante contre le Parlement fut largement relayée et même soutenue par une grande partie de la presse occidentale. Ce récit médiatique présentait globalement Eltsine comme le défenseur des valeurs démocratiques face à une opposition communiste ou « rouge-brune » assimilée à un retour menaçant à la dictature soviétique. Aux États-Unis, le président Bill Clinton et d’autres dirigeants européens donnèrent leur soutien explicite ou tacite à Eltsine, voyant en lui un allié dans la promotion des réformes économiques de marché et dans l’ancrage de la Russie dans un ordre international libéral. Cette approbation était également appuyée par des institutions comme le FMI, qui voyaient dans la politique d’Eltsine une voie nécessaire vers la transition capitaliste.

La presse occidentale — telle que le New York Times, Le Figaro, ou The Washington Post — reprend largement la rhétorique selon laquelle la violence d’Eltsine était une sorte de mal nécessaire, une purge imposée pour empêcher le retour du communisme. Par exemple, certains éditoriaux saluaient la « victoire de la démocratie » tandis que les médias minimisaient souvent l’ampleur des pertes humaines ou les représailles sévères contre les opposants.

Raisons du soutien occidental

Un calcul géopolitique et idéologique

Le soutien occidental à Eltsine et à son coup de force armé s’explique principalement par des raisons géopolitiques et idéologiques. Dans le contexte post-Guerre froide, le démantèlement de l’URSS ouvre la voie à une recomposition des pouvoirs en Europe et en Eurasie. Pour les États-Unis et leurs alliés, il était crucial d’éviter le retour d’une Russie puissante sous une influence communiste ou nationaliste dure. Eltsine représentait alors l’espoir d’une Russie « réformée », intégrée aux marchés mondiaux et aux institutions occidentales.

De plus, la presse occidentale, en grande parti alignée idéologiquement sur les valeurs libérales et anti-communistes, voyait dans la répression des partisans du Parlement un moyen de prévenir une résurgence du « totalitarisme soviétique ». Ce cadrage simpliste, parfois caricatural, permet de justifier la violence d’État mise en œuvre, occultant largement les questions de droits humains, les pertes civiles et la violence politique intérieure majeure que cet événement impliquait. Cette approche s’inscrit aussi dans une vision manichéenne : le « bon » réformateur contre les « mauvais » communistes, ce qui correspondait aux intérêts des puissances occidentales visant à remodeler l’espace post-soviétique.

Conséquences de l’événement

Une stabilisation autoritaire et fragile

La dissolution brutale du Parlement par le feu mit fin à la crise politique mais à un prix humain et démocratique lourd. Elle permet à Eltsine de consolider son pouvoir et de poursuivre ses réformes, souvent décriées pour leurs impacts sociaux dévastateurs. Cependant, ce passage en force marque aussi le déclin de la démocratie russe naissante, accentuant le pouvoir présidentiel à un coût de haute répression et de restrictions des oppositions.

Cette violence légitimée par le discours médiatique occidental entretint la méfiance dans les milieux russes envers les promesses démocratiques libérales occidentales. La presse russe elle-même fut, à cette époque, largement instrumentalisée par le pouvoir d’Eltsine, contribuant à la diffusion d’une image favorable de l’action présidentielle contre une opposition dépeinte comme illégitime voire dangereuse.

Ce bombardement de la Maison Blanche russe en 1993 fut donc un moment clé où la violence politique fut justifiée par une certaine vision occidentale de la démocratie et de l’anticommunisme. Le soutien des médias et des dirigeants occidentaux à Eltsine traduisait un choix stratégique d’accompagner la Russie dans une transition libérale marquée par un ordre capitaliste imposé, même au prix de violations graves des droits humains et du pluralisme politique. Il en découla une Russie profondément marquée par cette cassure, avec des tensions politiques et sociales persistantes, toujours sous le regard d’une presse occidentale qui nourrissait alors des espérances parfois idéologiques plus que factuelles.