La bataille (ou plutôt la mutinerie) de La Courtine en 1917 est l’un des épisodes les plus méconnus et fascinants de la Première Guerre mondiale en France, révélant la jonction entre le choc révolutionnaire russe et les angoisses du commandement militaire allié. Cette insurrection militaire sur le sol français a profondément marqué les consciences par ses causes révolutionnaires, la violence de sa répression et les destins tragiques ou contrariés des mutins russes.

Les origines du corps expéditionnaire russe

En 1916, dans le contexte d’une France vidée par les pertes humaines, le gouvernement français obtient l’envoi de 45 000 soldats russes, sous commandement du tsar Nicolas II, en échange de livraisons d’armes lourdes. Près de 10 000 hommes de février de la première brigade arrivent ainsi, dès 1916, pour prêter main-forte sur le front de l’ouest.

Mais la Révolution de Février 1917 bouleverse tout : le tsar abdique, le pouvoir changement de main, et l’armée russe en France se trouve désorientée, traversée par l’écho des événements de Petrograd. Beaucoup de soldats, démoralisés, refusant de continuer le combat pour des alliances dont la légitimité révolutionnaire est devenue douteuse. L’arrivée de la 3e brigade, plus loyaliste, n’empêche pas la contagion révolutionnaire.

La naissance de la mutinerie

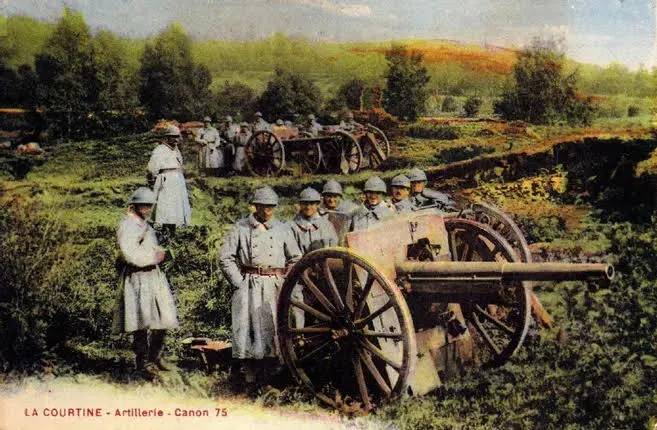

En juin 1917, les autorités françaises, s’inquiètent de l’inflammation politique et de la possible « contagion » sur leurs propres troupes, retirant les soldats russes du front pour les regrouper au camp de La Courtine dans la Creuse, une zone militaire alors très vaste et isolée.

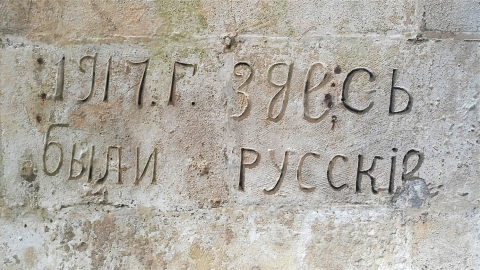

Rapidement, la base s’organise selon des principes révolutionnaires : constitution de soviets, révocation des officiers, abolition des insignes, les mutins réclament leur rapatriement immédiat et la fin des mauvais traitements. La « république » insurgée de La Courtine vit alors un double siège, idéologique et bientôt militaire : des négociations échouent, les positions se radicalisent et l’indiscipline se généralise, tandis qu’une partie des soldats reste fidèle au commandement.

L’intervention militaire et la répression sanglante

Face à la détermination des mutins, les autorités françaises et russes loyalistes recourent à la manière forte. Entre le 16 et le 19 septembre 1917, le camp est encerclé et bombardé par l’artillerie, puis assiégé par environ 5 000 soldats français et des troupes russes fidèles. La résistance dure trois jours marqués par une violence inouïe : des obus pleuvent sur les positions des insurgés, faisant effectivement 9 à 12 morts et plus de 46 blessés selon les sources militaires, mais sans doute bien davantage selon les historiens actuels, certaines estimant que la centaine de morts pourrait être atteinte.

Le 19 septembre, les dernières irréductibles se rendent, épuisées par les privations et la puissance de feu adverse.

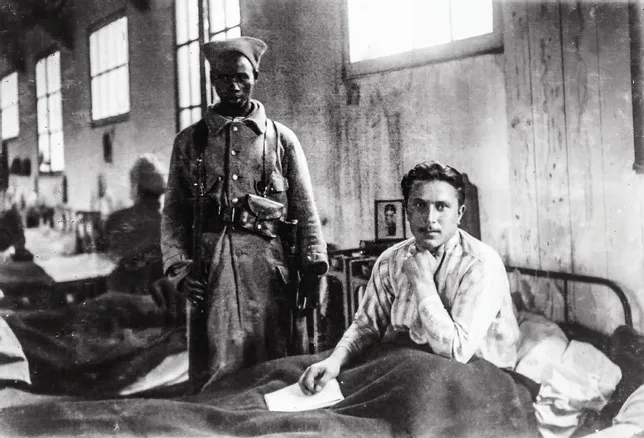

Le devenir des mutins russes

L’issue de la mutinerie fut aussi tragique que symbolique. Les meneurs sont jugés et emprisonnés, parfois transférés à l’île d’Aix, en Charente-Maritime. D’autres reçoivent le choix entre retourner combattre aux côtés de l’armée française (ce qu’acceptent très peu), être envoyés travailler pour l’effort de guerre en France, ou l’exil forcé vers l’Algérie coloniale. Quelques centaines sont mis au secret dans des camps d’internement lointains, et, en 1919, peu après la fin de la guerre, la plupart sont enfin rapatriés, principalement par bateau vers Odessa, dans une Russie devenue soviétique.

Pour beaucoup d’entre eux, c’est le retour dans un pays lui-même en pleine guerre civile, où les anciens mutins seront tantôt vus comme des héros bolcheviks, tantôt comme des suspects.

Conséquences et mémoire

La mutinerie de La Courtine fut longtemps passée sous silence : elle embarrassait à la fois le récit héroïque français et la mémoire officielle soviétique, qui mit du temps à honorer ces soldats « révolutionnaires ». Pour l’État-major français, il fallait avoir toute « contagion ». Pour la Russie bolchevik, la priorité fut d’abord la guerre civile à l’Est. Ce n’est que récemment qu’une mémoire de La Courtine a émergé, célébrant à la fois la résistance à l’ordre militaire et la soif de liberté d’une minorité de soldats étrangers en France, devenus, le temps d’un été, acteurs de l’histoire européenne au cœur de la Creuse.

Notes sur la chronologie

- Février 1916 : arrivée du corps expéditionnaire russe en France.

- Juin 1917 : regroupement des troupes russes au camp de La Courtine.

- Été 1917 : formation de soviets, radicalisation, refus d’obéissance.

- 1916-1919 septembre 1917 : répression sanglante et reddition des mutins.

- 1918-1919 : répression, exils, puis rapatriement des survivants.

Cet épisode, rare intersection d’une dynamique révolutionnaire et d’une organisation militaire traditionnelle, témoigne de la brutalité des affrontements idéologiques de la fin de la première guerre mondiale jusque sur un terrain du centre de la France.