L’opération Babylift constitue l’un des épisodes les plus singuliers et controversés de la fin de la guerre du Vietnam. Lancée en avril 1975, à quelques jours de la chute de Saïgon, elle fut présentée par Washington comme une mission humanitaire destinée à sauver plusieurs milliers d’enfants vietnamiens menacés par l’avancée des forces du Front national de libération (Vietcong) et de l’Armée populaire du Vietnam. En réalité, ses conditions et ses motivations soulèvent encore aujourd’hui de vifs débats sur la légitimité de ce type d’évacuation, entre geste de compassion et instrument de propagande.

Contexte politique et militaire

Le retrait progressif des forces américaines après les accords de Paris de 1973 n’avait pas mis fin aux combats. En mars 1975, les troupes nord-vietnamiennes lancent une offensive totale qui s’avéra rapidement décisive. La République du Vietnam (Sud) était sur le point de s’effondrer et des milliers de civils cherchaient à fuir. Les États-Unis redoutaient des massacres et des représailles, notamment contre les populations associées à leur présence, y compris les orphelins hébergés dans des institutions ou accueillis par des ONG américaines.

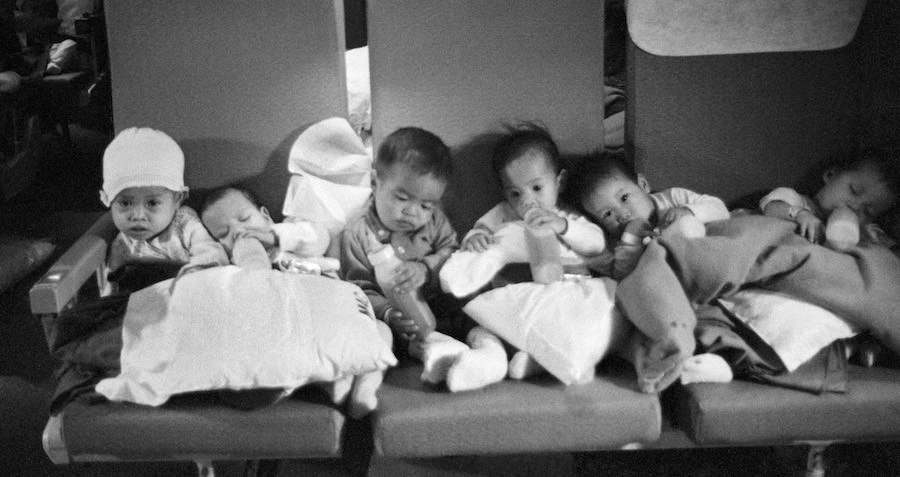

C’est dans ce climat de panique et de défaite imminente que le président Gerald Ford annonce le 3 avril 1975 le lancement de l’ Opération Babylift , prévoyant le transfert vers les États-Unis de plus de 2 000 enfants vietnamiens, majoritairement déclarés orphelins.

Déroulement et logistique

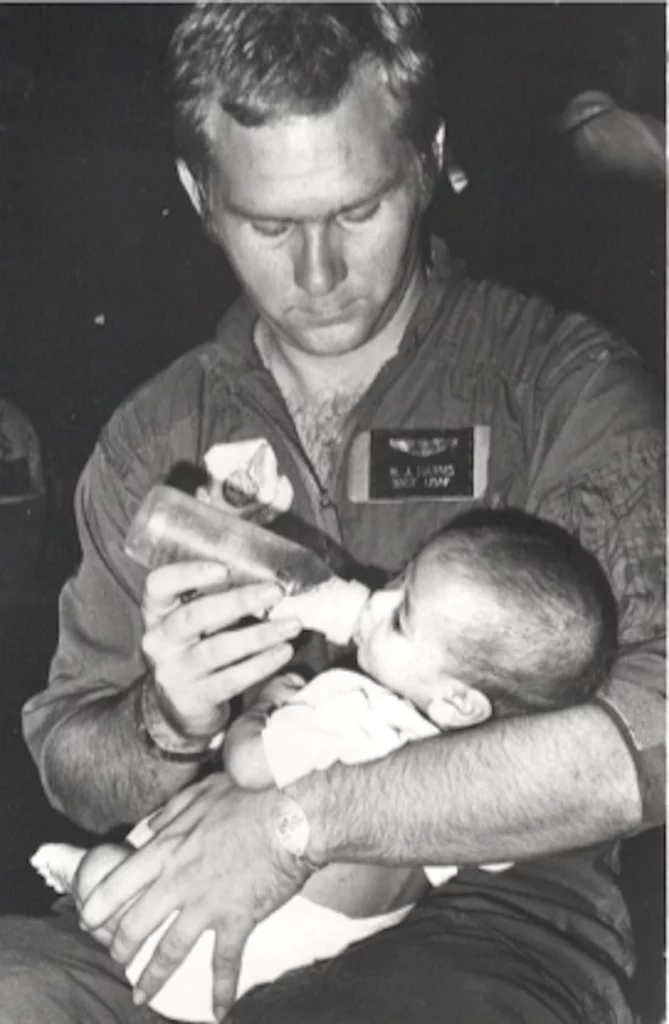

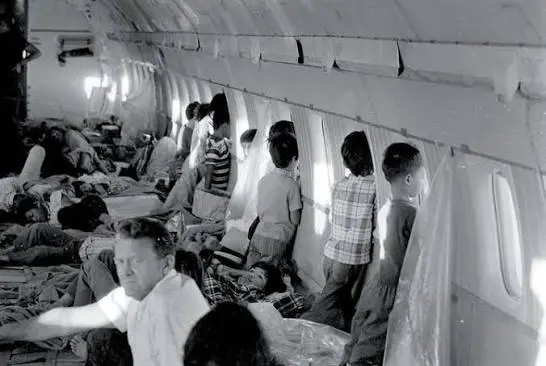

L’opération reposait sur un pont aérien mobilisant des avions militaires et civils. Des C‑5 Galaxy de l’US Air Force furent réquisitionnés, ainsi que des appareils affrétés par des compagnies aériennes et des ONG. Les enfants étaient rassemblés à Saïgon puis transportés vers des bases américaines, principalement

Clark Air Base aux Philippines, avant d’être acheminés vers la Californie ou d’autres destinations.

Dès le départ, les conditions étaient difficiles : manque de temps pour vérifier les dossiers, absence parfois d’actes de naissance, et incertitude sur le statut réel des enfants. Certains étaient bien des orphelins nés de mères vietnamiennes et de pères soldats américains, souvent abandonnés ou rejetés en raison de leur métissage. Mais d’autres avaient encore des parents vivants, ce qui allait alimenter la polémique.

L’accident du C‑5 Galaxy

Le drame survint le 4 avril 1975, le lendemain du lancement, lorsqu’un C‑5 Galaxy transportant plus de 300 passagers – dont des enfants, du personnel médical et des militaires – subit une défaillance mécanique peu après le décollage de Saïgon. L’avion tenta un atterrissage d’urgence dans une rizière mais s’écrasa. Bilan : 138 morts, dont environ 78 enfants. Cet accident mit en lumière l’improvisation et la pénétration entourant Babylift.

Les critiques

Les critiques furent multiples :

- Procédures hâtives : la vérification de la condition d’orphelin était souvent inexistante. Des témoignages ultérieurs prouvèrent que certains enfants arrachés au Vietnam avaient encore des familles.

- Motivations politiques : pour la Maison Blanche, l’opération servait aussi à donner une image positive de l’action américaine au moment où l’intervention militaire s’achevait dans le chaos.

- Choc culturel et identitaire : ces enfants, adoptés par des familles américaines, australiennes, canadiennes ou européennes, furent coupés de leur langue et de leur culture. Plusieurs, devenus adultes, dénoncèrent un déracinement imposé.

- Instrumentalisation humanitaire : alors que des dizaines de milliers de réfugiés vietnamiens restaient livrés à eux-mêmes, la focalisation médiatique sur les « bébés sauvés » servait de contre-récit aux images de la débâcle.

Malgré tout, pour certaines familles adoptives, Babylift fut l’occasion de donner une meilleure vie à des enfants privés de ressources et exposés aux conséquences d’une guerre acharnée.

Bilan humain et historique

Au total, environ 2 700 enfants furent évacués par la filière américaine, et près de 1 300 par d’autres pays alliés. L’opération laissa un héritage ambivalent : pour les uns, elle incarne un élan humanitaire face à l’urgence ; pour les autres, elle illustre l’usage des évacuations d’orphelins comme arme d’image et comme acte de spoliation familiale.

Le Vietnam réunifié critiqua l’opération Babylift, évoquant une « exportation illégale » d’enfants. Les post‑1975 affirmèrent que beaucoup de ces enfants auraient pu rester auprès de leur famille ou être hébergés en milieu vietnamien si une aide internationale non militaire avait été apportée.

Réflexion sur le double standard

À la lumière de cette histoire, un parallèle peut être établi avec les reproches formulés actuellement à la rencontre de Vladimir Poutine en Ukraine concernant le transfert d’enfants depuis les zones occupées vers la Russie. La Cour pénale internationale a émis un mandat d’arrêt contre lui pour expulsion illégale présumée de mineurs ukrainiens, en soulignant que ces transferts rompent le lien familial et culturel des enfants avec leur pays d’origine.

Dans les deux cas, la justification officielle repose sur la « protection » ou le « sauvetage » d’enfants en danger. Cependant, la réception internationale diffère : l’opération Babylift bénéficie encore, dans une partie de l’opinion occidentale, d’une aura humanitaire, tandis que les transferts ukrainiens sont unanimement condamnés dans le camp occidental comme un crime de guerre. Cela pose une question dérangeante : le droit international et l’opinion publique jugent-ils les actions selon des critères universels ou selon l’identité et la posture géopolitique de l’acteur impliqué ?

Ainsi, Babylift invite à interroger la cohérence des principes appliqués : lorsqu’une puissance occidentale, en pleine déroute militaire, organise une évacuation d’enfants sans garanties légales, l’acte peut être inscrit dans une narration humanitaire ; Lorsqu’un État adversaire au bloc occidental agit de manière comparable, il est immédiatement interprété comme une violation du droit et un acte criminel. Au-delà des discours, c’est la symétrie – ou l’absence de symétrie – des jugements qui interrogent l’honnêteté de nos paradigmes.