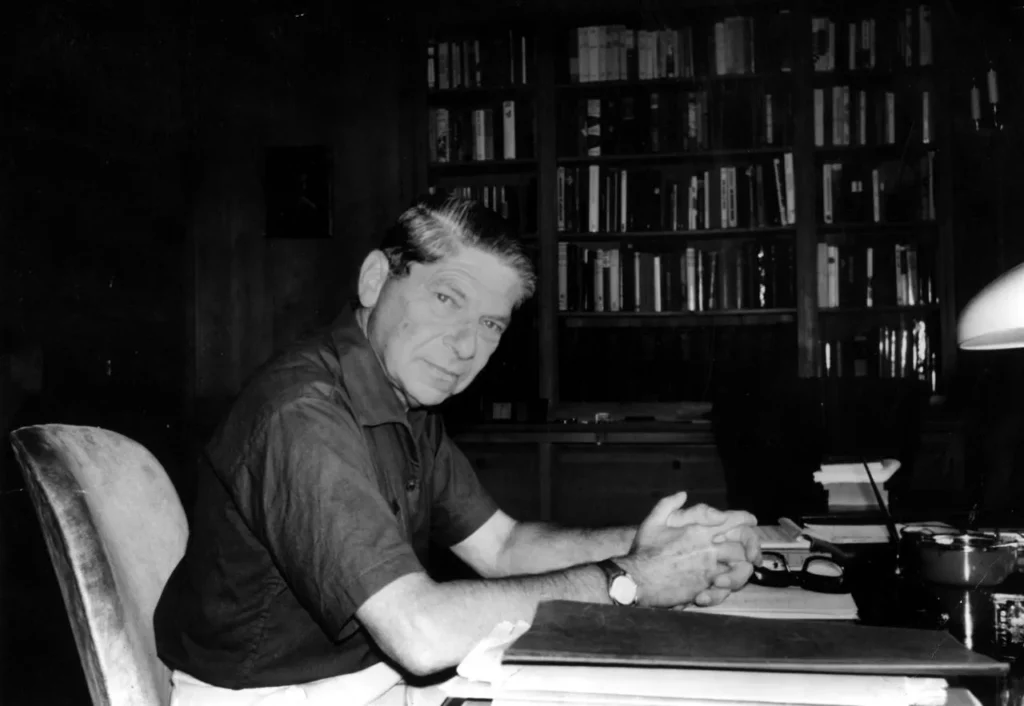

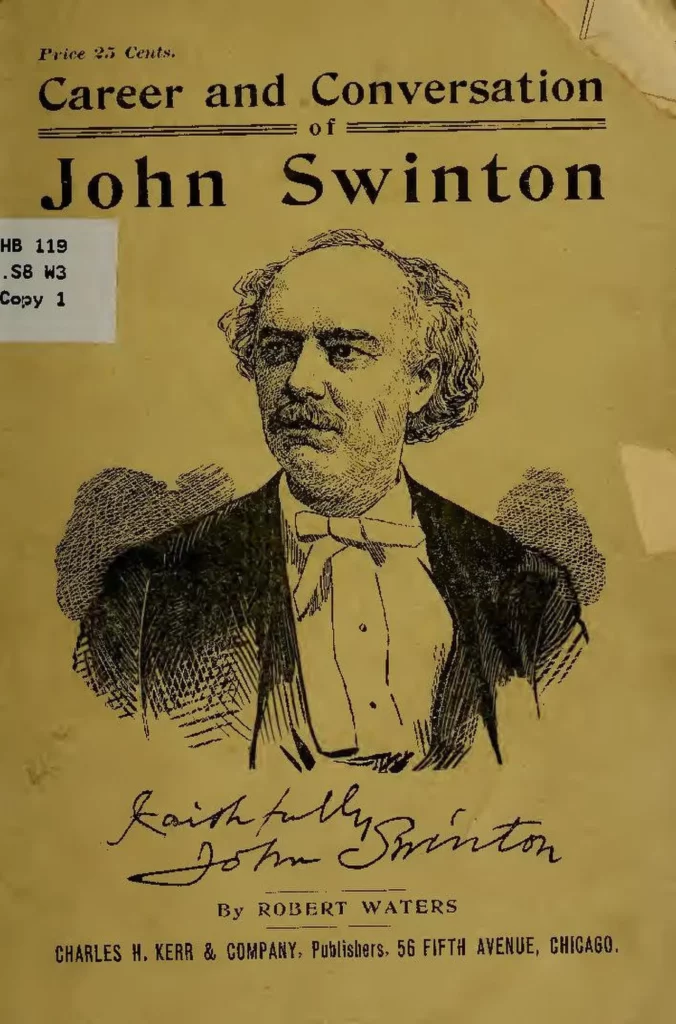

John Swinton, figure centrale du journalisme américain au XIXe siècle, s’est distingué par une position critique et lucide vis-à-vis du métier de journaliste et du rôle de la presse. Né en Écosse en 1829, émigré aux États-Unis, Swinton devint rédacteur en chef du New York Times puis du New York Sun avant de fonder son propre journal ouvrier, le John Swinton’s Paper, entièrement dédié à la défense des intérêts des travailleurs et à la dénonciation des abus du capitalisme industriel. Sa carrière, traversée par une série de confrontations avec le pouvoir économique et politique, éclaire la tension permanente entre idéal d’information libre et contraintes imposées par les mécènes ou propriétaires de presse.

John Swinton : parcours et convictions

Arrivé à New York en 1850, John Swinton débute comme ouvrier, puis s’impose comme journaliste grâce à son éloquence et son engagement en faveur des droits civils. Il collabore d’abord avec le New York Times, dont il devient l’un des rédacteurs influents, mais quitte le journal, rebuté par la compromission de l’indépendance éditoriale face aux intérêts financiers des propriétaires. Plus tard, au New York Sun, Swinton conserve son esprit frondeur, participant aux campagnes pour l’abolition de l’esclavage, le soutien aux réformes sociales et la critique des puissances d’argent.

Son engagement atteint son paroxysme lors d’un banquet en 1880 où, entouré sur la liberté de la presse, Swinton prononce un discours célèbre :

« Il n’existe en Amérique ni presse indépendante ni presse libre, hormis dans des villes de province et dans de petits journaux isolés. (…) Nous sommes les outils et les valets des riches et des puissants qui tirent les ficelles en coulisse. Nous sommes des marionnettes ; ils nous tirent les ficelles et nous dansons. Notre temps, notre talent, notre vie, tout ça appartient à d’autres hommes. Nous sommes des prostituées intellectuelles ».

Ce discours, maintes fois cité et commenté, cristallise sa vision : la presse est dominée par ses maîtres financiers qui orientent l’information selon leurs intérêts, transformant le journaliste en simple exécutant.

Après avoir quitté la grande presse, Swinton fonde son propre journal — John Swinton’s Paper — qui se veut indépendant, sans publicité, soutenu par les dons de lecteurs et centré sur la défense du monde ouvrier, la dénonciation des monopoles et la critique sociale. Swinton, à travers sa pratique et sa théorie, oppose au journalisme de grande diffusion un modèle alternatif ancré dans la sincérité, la justice sociale, la lutte contre la corruption intellectuelle. Son combat dessine les contours d’une presse idéaliste, parfois utopique, incapable de rivaliser dans l’espace public contre les machines éditoriales bien financées.

Balzac et la presse : Le miroir déformant des « Illusions perdues »

Ce constat de Swinton fait écho à la vision balzacienne de la presse et de l’édition dans « Les Illusions perdues », roman clé du cycle de la Comédie humaine publié entre 1837 et 1843. Balzac y raconte la trajectoire de Lucien Chardon, jeune poète provincial venu à Paris pour faire fortune dans l’écriture. Dans la capitale, il découvre le monde du journalisme, où l’argent, la vanité et la manipulation régissent les débats d’idées. Balzac dépeint la presse comme un univers corrompu, où les rédacteurs « vendent » leurs articles, cèdent au trafic des critiques littéraires, se livrent aux chantages et fausses polémiques permettant aux éditeurs de dicter la voix publique.

Le personnage de Lousteau, journaliste cynique, initiateur de Lucien à la réalité du métier, incarne cette prostitution intellectuelle déclarée un demi-siècle plus tard par Swinton. Lousteau explique ainsi à Lucien que les journalistes n’écrivent pas selon leurs convictions, mais selon le prix que l’on donne, souvent à la botte de patrons soucieux de défendre des positions économiques ou politiques :

« Le journalisme est le commerce des idées vénales. »

Balzac analyse les effets pervers de l’argent sur la fonction critique, dénonçant autant la presse qui flatte qu’elle qui détruit, selon l’intérêt du moment.

Parallèles et convergences entre Swinton et Balzac

Les deux auteurs partagent un même pessimisme face à la possibilité d’une presse libre. Swinton, dans l’Amérique industrielle, et Balzac, dans la France du règne de Louis-Philippe, voient le journaliste comme un acteur empêché, contraint par des intérêts contre lesquels il ne peut souvent ni lutter ni s’affranchir. L’expression « prostituées intellectuelles », utilisée par Swinton, prolonge chez Balzac celle de « commerce des idées », révélant la marchandisation généralisée du discours public.

Leur critique s’appuie sur une même expérience : la dépendance du journaliste vis-à-vis du patron de presse et de l’éditeur. Balzac observe que la critique littéraire agit autant pour nuire à la concurrence que pour servir ses propres intérêts ; Swinton, lui, voit dans la presse un instrument façonné pour consolider la domination des classes dirigeantes, dont le public reçoit une « information » déjà filtrée et orientée.

Dans « Les Illusions perdues », la chute de Lucien symbolise la défaite de l’individu sincère face au système éditorial, tandis que Swinton propose la fondation d’un journal alternatif, même marginal, pour retrouver la dignité perdue du métier. Ce geste, radical, n’échappe pas lui-même à une forme d’utopie, tant la force du marché et des puissances économiques rend difficile la survie d’une presse indépendante.

Héritage et actualité de la critique

La réflexion des deux auteurs conserve une pertinence remarquable à l’heure où la concentration des grands médias et la financiarisation du secteur interrogent la liberté et la pluralité de l’information. Swinton, précurseur du journalisme engagé, et Balzac, pionnier de la lucidité critique, offrent à la fois une leçon d’histoire et une mise en garde sur la tentation de transformer l’information en simple marchandise, au détriment de la vérité et de la sincérité intellectuelle.

Le parallèle entre Swinton et Balzac invite à repenser les conditions d’une presse véritablement indépendante — idéal difficile à atteindre, mais dont la revendication demeure essentielle pour une vie démocratique authentique. Leur héritage résonne chez tous ceux qui refusent la démission et continuent de croire à la possibilité d’un journalisme libre et responsable, contre la domination des puissances d’argent.