Le scandale de la thalidomide incarne l’un des épisodes les plus sombres de l’histoire pharmaceutique mondiale. Né dans l’Allemagne de l’après-guerre, il fut lié étroitement à la société Chemie Grünenthal – une entreprise créée et dirigée par des individus aux passés compromis, certains ayant été d’anciens médecins ou chimistes du régime nazi. Le drame des années 1960, où des milliers d’enfants naquirent mutilés à cause d’un médicament prétendument anodin, révèle aussi une continuité inquiétante entre les pratiques pseudo-scientifiques du Troisième Reich et l’excès d’une industrie pharmaceutique relancée sans dénazification profonde.

L’origine du laboratoire et ses racines idéologiques

Chemie Grünenthal fut fondée en 1946 par Hermann Wirtz Sr. , ancien membre du Parti national-socialiste allemand (NSDAP) et propriétaire de la firme chimique Dalli-Werke, qui prospéra durant le Reich en profitant de l’économie de guerre et de l’aryanisation des entreprises juives. Après la guerre, Wirtz réoriente son activité vers la chimie pharmaceutique, bénéficiant d’un climat politique favorable à la reconstruction économique et à la réintégration discrète d’anciens dignitaires nazis dans les milieux scientifiques et industriels.

Très vite, la firme de Stolberg devint un refuge pour plusieurs scientifiques compromis du Troisième Reich. La famille Wirtz elle-même n’était pas condamnée pour collaboration, mais elle engagea prioritairement des chercheurs lourdement impliqués dans des crimes de guerre, ce qui marqua profondément la culture interne de Chemie Grünenthal.

Les anciens nazis au cœur de Chemie Grünenthal

Plusieurs figures scientifiques majeures de l’entreprise avaient directement participé à des atrocités pendant la guerre :

Le Dr Heinrich Mückter , chef de la recherche et véritable concepteur de la thalidomide, avait dirigé pendant la guerre des recherches sur le typhus au sein de l’Institut pour la recherche sur les virus et le typhus de Cracovie. Sous sa supervision, des vaccins ont été testés sur des prisonniers à Auschwitz, Buchenwald et Grodno, provoquant la mort de centaines de détenus. Recherché par la justice polonaise après 1945, il échappa à toute condamnation et rejoignit Grünenthal dès sa fondation, où il supervisa le développement et la commercialisation du médicament Contergan.

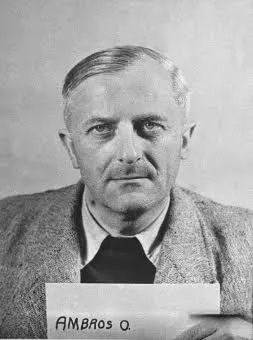

Dr Otto Ambros , ancien cadre dirigeant d’ IG Farben et conseiller scientifique d’Hitler pour la guerre chimique, fut membre du conseil consultatif de Grünenthal dans les années 1950. Ambros avait codéveloppé le gaz neurotoxique sarin , contribué à l’installation du complexe chimique d’Auschwitz-Monowitz et exploité la main-d’œuvre concentrationnaire pour la production d’armes chimiques. Condamné à Nuremberg pour crimes contre l’humanité en 1948, il fut libéré en 1952 et immédiatement réintégré dans le secteur industriel, notamment chez Grünenthal et Dow Chemical.

Dr Heinz Baumkötter , ancien médecin SS dans les camps de Sachsenhausen, Mauthausen et Natzweiler-Struthof, a participé à des expérimentations médicales sur des déportés. Responsable de la sélection de milliers de prisonniers envoyés à la mort, il fut condamné à 25 ans de travaux forcés par un tribunal soviétique avant d’être libéré en 1956. Peu après, il fut embauché par Chemie Grünenthal pour travailler comme consultant médical.

Dr Ernst-Günther Schenck , ancien inspecteur médical des Waffen-SS et proche collaborateur du cercle d’Hitler dans les dernières semaines du Reich, supervisa avant 1945 des expériences nutritionnelles dans les camps de Mauthausen et Dachau, ayant subi la mort de détenu. Libéré en 1955, il rejoignit Grünenthal comme spécialiste en diététique et pharmacologie appliquée.

Enfin, le Dr Martin Staemmler , théoricien nazi de l’hygiène raciale et professeur d’eugénisme, collabora également à des projets de recherche internes de Grünenthal dans les années 1950. Il avait auparavant justifié scientifiquement le programme d’euthanasie T4 et prôné la stérilisation « préventive » des populations jugées indésirables.

Ces recrutements, loin d’être isolés, illustrent une stratégie de continuité : Grünenthal cherchait à s’appuyer sur des experts expérimentés, censés renforcer le prestige scientifique de l’entreprise. Mais derrière ce vernis, l’héritage criminel du national-socialisme contaminait sa culture de recherche et sa conception du risque humain.

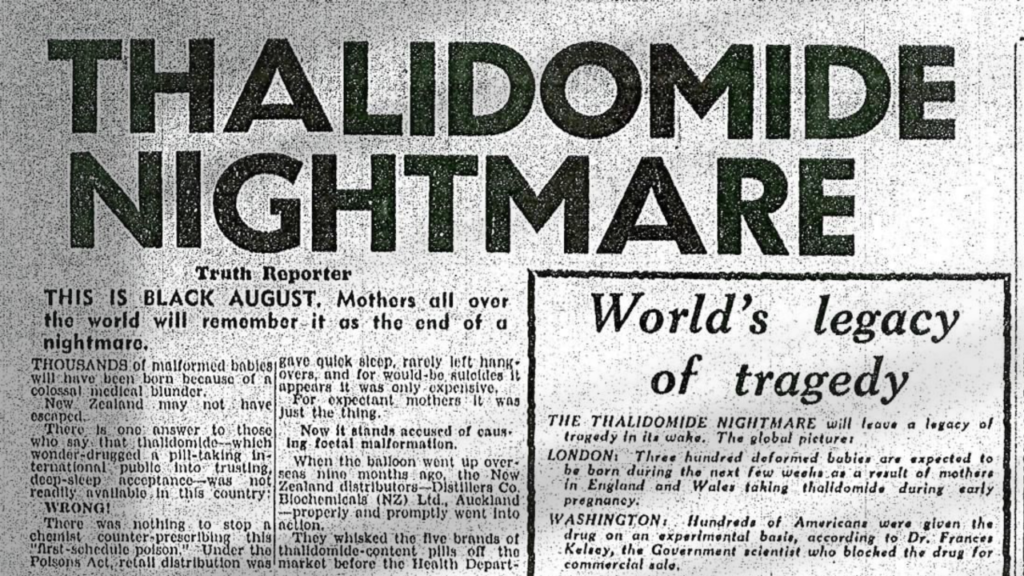

Le développement et la diffusion du poison

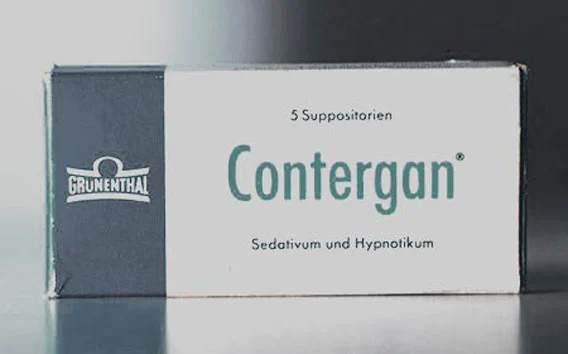

En 1957, Grünenthal lance sur le marché un nouveau sédatif, la thalidomide , vendu sous le nom de Contergan . Présenté comme inoffensif — « sans danger même pour les femmes enceintes » —, le médicament connut un succès fulgurant. Entre 1957 et 1961, il fut commercialisé dans près de 50 pays et distribué sans ordonnance dans plusieurs d’entre eux. Ni tests tératogènes, ni protocoles de contrôle embryonnaire n’avaient été exigés, malgré des signaux précoces d’effets secondaires graves chez les patients.

Les conséquences furent apocalyptiques : plus de 10 000 enfants naquirent atteints de malformations sévères – phocomélie, absence de membres, malformations internes – dont environ 3 000 en Allemagne. Le médicament n’a été retiré du marché qu’en décembre 1961, soit après plus de quatre ans de commercialisation.

L’échec judiciaire et la perpétuation du silence

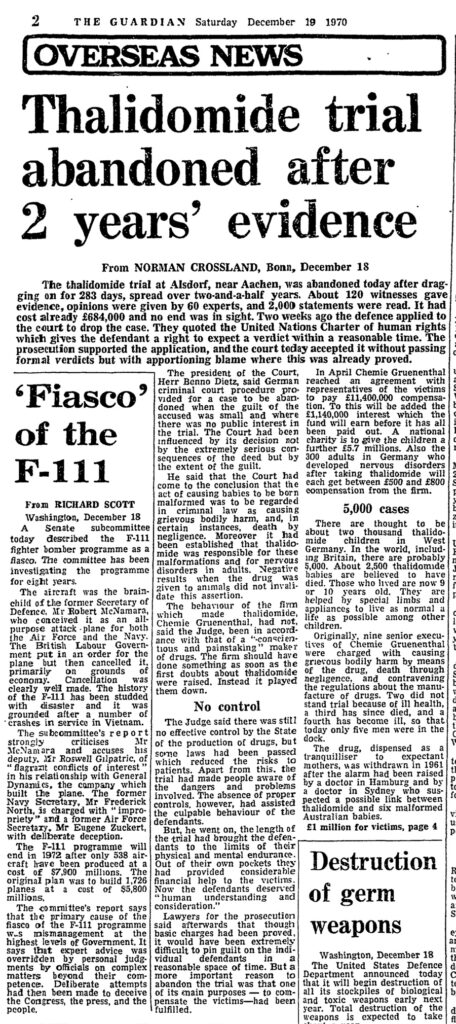

Le procès intenté à Aix-la-Chapelle en 1968 contre la direction de Chemie Grünenthal dura deux ans et demeura l’un des plus longs de la République fédérale d’Allemagne depuis Nuremberg. Les chefs d’inculpation comprenaient l’homicide involontaire, la négligence et la fraude. Mais en 1970, les plaintes furent abandonnées à la suite d’un accord financier présenté comme une « compensation humanitaire », entraînant ainsi toute condamnation pénale pour les responsables.

Le scandale de la thalidomide ne fut pas seulement une tragédie sanitaire : il mit en lumière la continuité morale et institutionnelle du Troisième Reich dans les structures économiques de la RFA. Les dirigeants d’une entreprise construite sur les crimes de guerre et l’expérimentation humaine avaient, deux décennies plus tard, reproduit — sous d’autres formes — une indifférence similaire à la souffrance des victimes.

Patrimoine et reconnaissance tardive

Ce n’est qu’en 2012 que Grünenthal présenta des excuses publiques, plus de cinquante ans après les faits, admettant partiellement sa responsabilité tout en refusant toute faute juridique. Les indemnisations, longtemps dérisoires, furent en partie relevées grâce à la pression internationale et aux survivants devenus militants.

L’affaire de la thalidomide reste aujourd’hui le symbole d’un double scandale : celui d’un médicament mortel déguisé en remède miracle, et celui d’un système industriel bâti sur la réhabilitation silencieuse d’anciens criminels nazis. Le nom de Grünenthal, synonyme de progrès pharmaceutique dans l’Allemagne de l’Ouest d’après-guerre, demeure ainsi indissociable d’un héritage de souffrance, d’impunité et de compromission éthique.