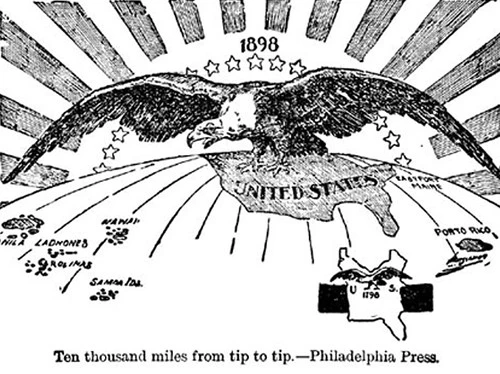

Guam, petite île du Pacifique occidental, incarne aujourd’hui l’un des derniers vestiges du colonialisme américain. Depuis sa cession par l’Espagne aux États-Unis en 1898 à la suite du traité de Paris, Guam est restée sous domination américaine, d’abord administrée par la Marine, puis sous un statut de « territoire non incorporé organisé » depuis l’Organic Act de 1950. Ce statut ambigu place Guam dans une situation particulière : ses habitants, bien que citoyens américains, n’ont pas les mêmes droits que ceux des États fédérés.

Des droits politiques limités

Les 170 000 habitants de Guam, dont une proportion importante d’autochtones Chamorros, sont citoyens américains depuis 1950. Pourtant, ils ne peuvent pas participer aux élections présidentielles américaines et n’ont pas de sénateurs ni de représentants votants au Congrès. Leur unique délégué à la Chambre des représentants ne dispose que d’un droit de parole, sans pouvoir voter sur les lois. Cette absence de représentation effective au niveau fédéral prive Guam d’une voix dans les décisions qui impactent pourtant directement l’île, notamment en matière de défense, de fiscalité ou de politique étrangère.

Des droits civiques incomplets

Si la plupart des protections constitutionnelles américaines s’appliquent à Guam (liberté d’expression, procès équitable, etc.), certaines garanties, comme la pleine égalité devant la loi, sont parfois sujettes à interprétation ou à limitation dans les territoires non incorporés. En outre, les résidents de Guam peuvent servir dans l’armée américaine et bénéficier de la citoyenneté, mais ils n’ont pas accès à tous les programmes sociaux fédéraux dans les mêmes conditions que les citoyens des États fédérés.

Une dépendance économique et politique

Guam dépend fortement de l’aide fédérale américaine et de la présence militaire, qui constitue le principal moteur économique de l’île. Cette dépendance limite sa marge de manœuvre politique : les débats sur l’autodétermination, l’indépendance ou la transformation de Guam en État américain sont récurrents, mais restent théoriques. La justice fédérale a rejeté les tentatives d’organiser un référendum d’autodétermination, maintenant ainsi le statu quo colonial.

Un colonialisme moderne

Guam figure toujours sur la liste des territoires non autonomes de l’ONU. Le sentiment d’injustice est vif parmi la population, qui dénonce un colonialisme moderne : « Nous sommes citoyens américains, mais nous n’avons pas les mêmes droits », résume un résident. Les habitants réclament régulièrement une évolution de leur statut, oscillant entre la volonté d’émancipation et la crainte de perdre le soutien économique vital des États-Unis.

En somme, Guam reste un territoire américain où la citoyenneté ne rime pas avec égalité des droits. Ce statut colonial, hérité du XIXe siècle, soulève aujourd’hui encore des questions fondamentales sur la démocratie, l’autodétermination et la justice au sein même des États-Unis. Là encore, comme nous l’avions remarqué dans notre article sur Porto-Rico, on notera le silence total des « décoloniaux » européens, comme celui de la journaliste au Washington Post Rokaya Diallo.

À croire que les territoires abritant des bases militaires US auraient une sorte de bâton d’immunité évitant les critiques de ces intellectuels autoproclamés.