L’attentat du 8 octobre 1950 au Central Ukraine Labour Temple de Toronto demeure l’un des événements les plus obscurs et controversés de l’histoire canadienne d’après-guerre. Ce soir-là, lors d’un concert organisé par la communauté ouvrière ukrainienne, une bombe explose soudainement, blessant onze personnes et détruisant une partie du bâtiment. L’explosion marque un tournant sanglant dans les conflits internes de la diaspora ukrainienne au Canada, opposant violemment nationalistes anticommunistes et militants progressistes d’origine ukrainienne.

Dès l’immédiate après-guerre, le Canada devient une terre d’accueil pour de nombreux Ukrainiens fuyant l’Europe de l’Est. Mais dans la vague d’immigration, le gouvernement canadien a sciemment admis, au nom de la lutte contre le communisme, des individus liés aux organisations nationalistes d’extrême droite ayant collaboré avec l’Allemagne nazie, notamment des vétérans de la tristement célèbre division Galicie de la Waffen-SS. Ces groupes nationalistes, farouchement anticommunistes, s’opposaient à l’Association des travailleurs ukrainiens du Canada (AUUC), progressiste et proche du mouvement ouvrier canadien.

Durant les années 1940 et 1950, la tension monte dans de nombreuses villes canadiennes à forte population ukrainienne. Des temples du travail sont la cible de raids, de harcèlements et de violences organisés par des groupes nationalistes voulant empêcher toute activité perçue comme favorable à l’Union soviétique ou à la gauche ouvrière.

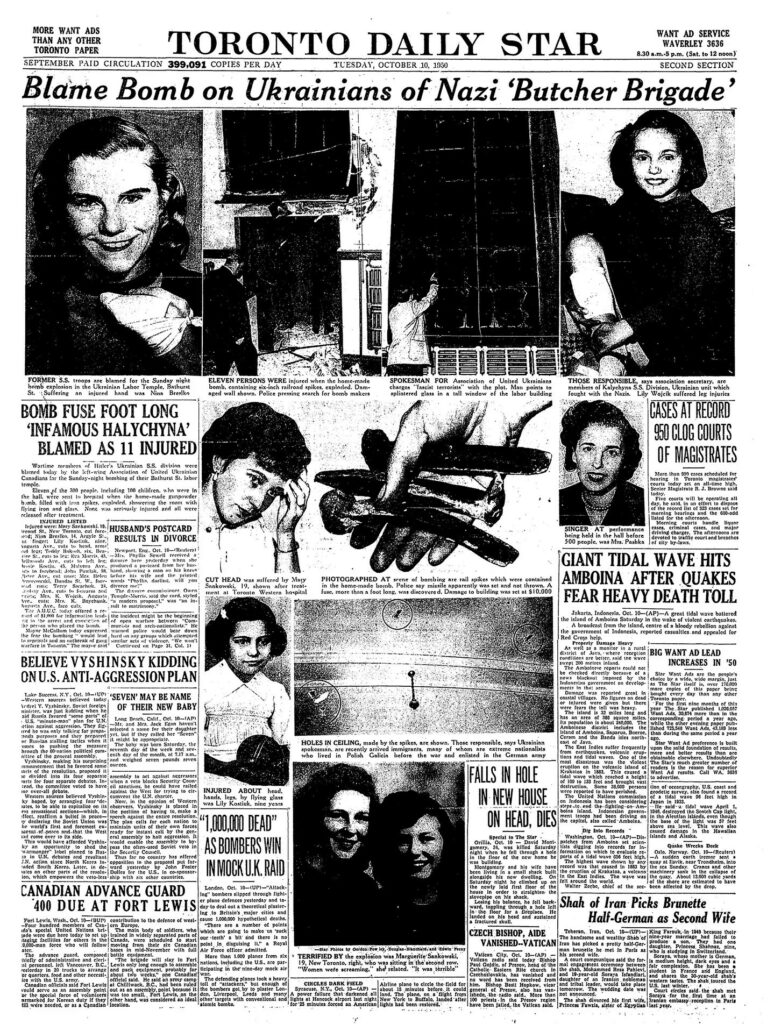

Le 8 octobre 1950, cette rivalité atteint un paroxysme tragique à Toronto. Si dès le lendemain, l’AUUC accuse ouvertement des vétérans de la division Galicie d’être responsables de l’attentat, les autorités canadiennes, loin de mener une enquête rigoureuse, s’empressent d’écarter cette piste, préférant soupçonner un coup d’État monté par les communistes eux-mêmes pour gagner la sympathie de la population.

L’enquête bâclée de la Gendarmerie royale du Canada n’aboutira à aucune arrestation ni identification de suspect, alors que les soupçons sont nombreux et les motifs clairs. Les nationalistes ukrainiens installés au Canada poursuivront leurs activités politiques et culturelles, accédant même à des positions d’influence dans la société canadienne, parfois au sein même des institutions officielles ou des milieux médiatiques. Le cas de l’attentat de Toronto est emblématique du refus de l’État canadien de faire la lumière sur les agissements de « ses » nationalistes, confirmés comme alliés précieux dans la lutte idéologique contre le « péril rouge » pendant la guerre froide.

Au fil des décennies, la question du rôle et de la présence des collaborateurs nazis ukrainiens au Canada a profondément embarrassé le pays. La Commission Deschênes, créée dans les années 1980 pour enquêter sur les criminels de guerre présents sur le sol canadien, a révélé l’ampleur du phénomène mais son rapport complet contenant notamment la liste de plus de 900 noms reste en grande partie classifiée à ce jour. Des groupes influents, comme le Congrès des Ukrainiens Canadiens, mènent des actions pour empêcher la publication de ces archives, invoquant tantôt la protection de la réputation, tantôt la prétendue utilité de ces révélations à la « propagande russe ».

Ce silence et cette occultation ont eu des répercussions jusque dans le présent. De nombreuses personnalités canadiennes, parfois descendantes ou proches de ces immigrés nationalistes, ont accédé à des postes politiques clés. L’exemple de la vice-première ministre Chrystia Freeland, dont le grand-père a dirigé un organe de presse pro-nazi pendant la guerre, est régulièrement cité comme illustration de ces liens non assumés avec un passé compromis.

Plus récemment encore, en septembre 2023, le Parlement canadien s’est retrouvé au cœur d’un scandale international en rendant hommage à Yaroslav Hunka, un ancien soldat de la division Waffen-SS Galicie, lors de la visite officielle du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Ottawa. L’ancien nazi a été ovationné sous les vivats d’élus et de chefs d’État, avant que la révélation de son passé sulfureux n’entraîne la démission du président de la Chambre des Communes et une vague d’indignation générale au Canada et à l’étranger.

Cet épisode témoigne d’un manque de vigilance persistant sur la question des anciens collaborateurs nazis et de l’influence durable de cercles nationalistes radicaux, dont les héritiers politiques ou idéologiques siègent souvent dans les hautes sphères du pouvoir au Canada comme en Ukraine.

Il est profondément regrettable, pour l’honnêteté historique et la mémoire des victimes, que tant d’archives liées à ces pages sombres restent encore classées aujourd’hui au Canada. Ce silence administratif permet à certains héritiers et descendants des milieux nationalistes ukrainiens, parfois issus de familles ayant frayé avec le nazisme, d’accéder sans entrer dans la scène politique canadienne. L’ovation récemment offerte, au Parlement canadien, à une Waffen SS ukrainienne, apparaît alors non seulement comme un scandale ponctuel, mais comme le révélateur d’un refoulé historique que le Canada continue d’occulter au nom de considérations géopolitiques et d’intérêts partisans. La vérité, pourtant, reste la meilleure arme contre la répétition des tragédies du passé.