La chute du Père Jean-Bertrand Aristide en Haïti, en février 2004, est un événement-clé de l’histoire contemporaine haïtienne, révélant l’emprise persistante des puissances étrangères, particulièrement les États-Unis et la France, sur l’île. Cette destitution n’est pas un simple accident des bouleversements internes haïtiens. Elle s’inscrit dans une longue histoire de pressions et d’interventions, liée entre autres à l’épineuse question des réparations et de la dette coloniale imposée à Haïti au XIXᵉ et XXᵉ siècle.

Les Faits de 2004 et la Destitution d’Aristide

Dans la nuit du 28 au 29 février 2004, Jean-Bertrand Aristide, premier président démocratiquement élu en Haïti, est forcé de quitter le pays à bord d’un avion américain, escorté par des militaires US. Officiellement, il aurait « démissionné » face à la pression d’une insurrection armée ; lui-même, démentant cette version, a toujours évoqué un « enlèvement » opéré par les États-Unis avec la complicité de la France. Son exil commence en République centrafricaine, pays sous forte influence française, avant qu’il ne poursuive sa route en Jamaïque.

Très tôt, des voix dénoncent un coup d’État orchestré. L’ambassadeur de France en Haïti de l’époque, Thierry Burkard, a admis en 2022 que les deux puissances occidentales ont « effectivement orchestré le coup d’État » pour écarter Aristide du pouvoir, confirmant ce que de nombreux observateurs soupçonnaient déjà.

Motivations américaines et françaises

Les raisons de cette destitution sont multiples, mais plusieurs éléments se détachent concernant la France et les États-Unis :

- Du côté américain, Aristide gêne par sa critique du néolibéralisme, son rapprochement avec Caracas, ses velléités de réformes sociales, et son soutien à une redistribution plus égalitaire des terres.

- Du côté français, une crainte majeure réside dans la demande officielle d’Aristide (2003) concernant le remboursement des « réparations » imposées par Paris à Haïti au XIXᵉ siècle. En exigeant plus de 21 milliards de dollars pour dédommager Haïti du tribut versé à la France à la suite de l’indépendance d’Haïti (1825-1883), Aristide réagit à un contentieux historique explosif.

Des analystes évoquent aussi « l’effet domino » qui inquiète la France : une victoire d’Aristide provoquerait d’autres demandes de réparation dans les anciennes colonies françaises (Antilles), mais aussi une possible extension de l’influence américaine au détriment de la France. Sur le plan migratoire, la crise politique haïtienne génère en outre un afflux de réfugiés vers les territoires antillais français, complexifiant davantage la relation bilatérale.

La dette coloniale : rançon, blocus et appauvrissement

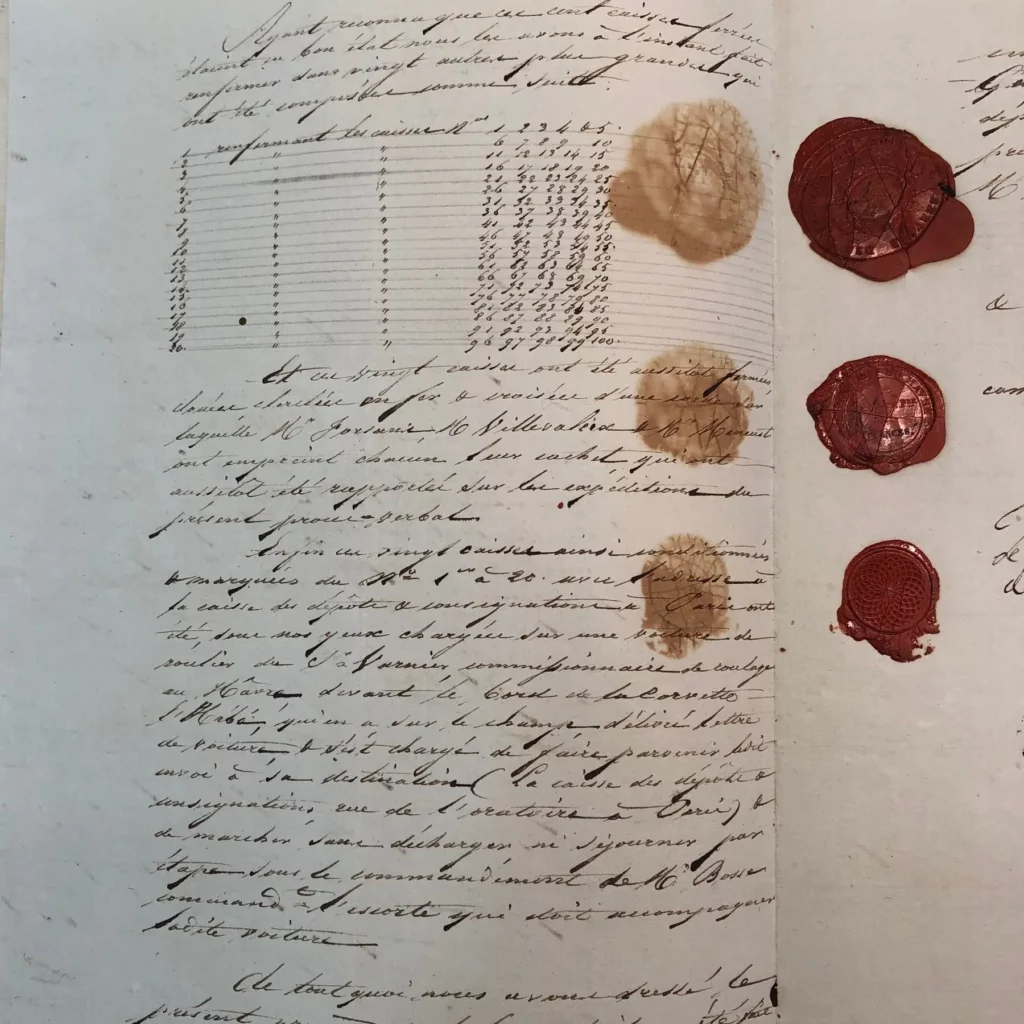

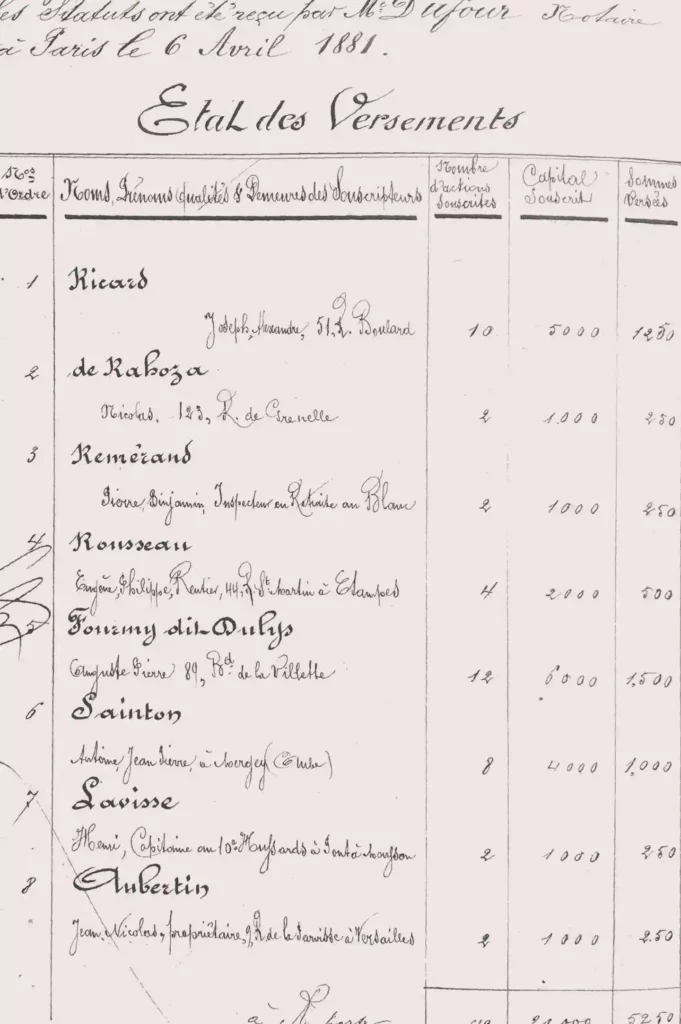

Au cœur de la discorde, se trouve la fameuse dette imposée à Haïti par la France en 1825 : sous la menace d’un blocus militaire, le président haïtien de l’époque, Boyer, doit accepter de verser 150 millions de francs ou afin de « compenser » les pertes des anciens colons. Cette dette odieuse, négociée ultérieurement à 90 millions de francs, sera entièrement remboursée au prix d’efforts économiques colossaux pour Haïti. Pendant près d’un siècle, une grande partie du budget haïtien est absorbée par le remboursement de cette dette — laquelle sera vendue seulement dans les années 1880-1920, après de multiples emprunts contractés… sur les marchés financiers français.

Ce mécanisme d’asphyxie financière—appuyé par la menace permanente d’intervention militaire ou de blocus—explique en grande partie la pauvreté structurelle d’Haïti, privée des ressources nécessaires au développement pendant des décennies. L’argent des remboursements profite d’abord aux anciens esclavagistes, puis aux déficits français, qui engrangent les intérêts sur les prêts consentis pour souder la dette.

Le rôle du CIC dans la gestion de la dette haïtienne

L’un des acteurs les plus méconnus mais décisifs dans cette histoire de la dette haïtienne est le Crédit Industriel et Commercial (CIC), banque parisienne fondée en 1859. Après que la France a exigé le « paiement du prix de l’indépendance », Haïti, incapable de débourser la totalité en fonds propres, se retrouve contrainte d’emprunter auprès de banques françaises. Le CIC est ainsi, avec d’autres partenaires, le principal financier de la « Banque Nationale de Haïti » fondée en 1880, qui n’a de national que le nom : le CIC contrôle directement une grande partie des flux financiers haïtiens, prélève sur les recettes de l’État (notamment les taxes sur le café) et impose au pays une gestion à son avantage.

Au cours des décennies durant, le CIC retiendra une fraction substantielle des recettes haïtiennes, parfois près de 40% par an, remboursant ses propres créances tout en persistant Haïti d’investir dans l’éducation, la santé ou les infrastructures. Selon les récentes enquêtes, notamment du New York Times, le CIC aurait utilisé une partie de ces revenus pour financer des projets phares en France, dont la construction de la Tour Eiffel, tandis qu’Haïti s’enfonçait dans une spirale d’endettement et d’appauvrissement. Ce dispositif bancaire, conçu pour garantir le paiement régulier de la dette à la France, constitue une forme de néocolonialisme financier qui a privé Haïti des moyens de son développement et a maintenu le pays sous tutelle économique longtemps après le paiement de la « rançon de l’indépendance ».

Même après le remboursement du principal de la dette, les intérêts continuent de peser sur la jeune République, au bénéfice du CIC et plus tard d’acteurs américains comme la National City Bank of New York, signalant la transition d’une domination coloniale française à une domination bancaire internationale.

Le refus de réparation et la continuité de la domination

La demande de remboursement faite par Aristide en 2003, soutenue par des mouvements panafricanistes et la diaspora haïtienne, a été jugée inacceptable par la France. Cette revendication, loin d’être strictement symbolique, remet en question la légitimité de l’ordre international post-colonial et menace directement les intérêts économiques et politiques français. Dans ce contexte, la chute d’Aristide sert, du point de vue hexagonal, à préserver le statu quo et à éviter toute jurisprudence qui inciterait d’autres anciennes colonies à réclamer justice.

Dès l’éviction d’Aristide, la demande de réparation est enterrée par les nouveaux dirigeants. Pour l’ONU et les États occidentaux, la priorité redevient le « maintien de la stabilité » et la transition politique, reléguant la question de la dette historique aux oubliettes.

La chute de Jean-Bertrand Aristide en 2004 n’est pas dissociable de la longue histoire d’ingénierie néo-coloniale , de dette odieuse et de pressions internationales qui ont modelé le destin d’Haïti. Les responsabilités américaines et françaises apparaissent non seulement dans la gestion directe de la crise de 2004, mais aussi dans la perpétuation d’un ordre économique et politique fondé sur la domination post-coloniale. Le CIC, acteur bancaire central de la gestion de la dette, montre combien la tutelle française ne fut pas seulement politique mais aussi financière, contribuant à l’appauvrissement structurel d’Haïti. Aristide, en osant exiger réparation, est devenu l’incarnation d’un soulèvement contre cette injustice historique : son sacrifice marque plus qu’un simple épisode de l’instabilité haïtienne, un rappel des fractures non référées de l’histoire coloniale.