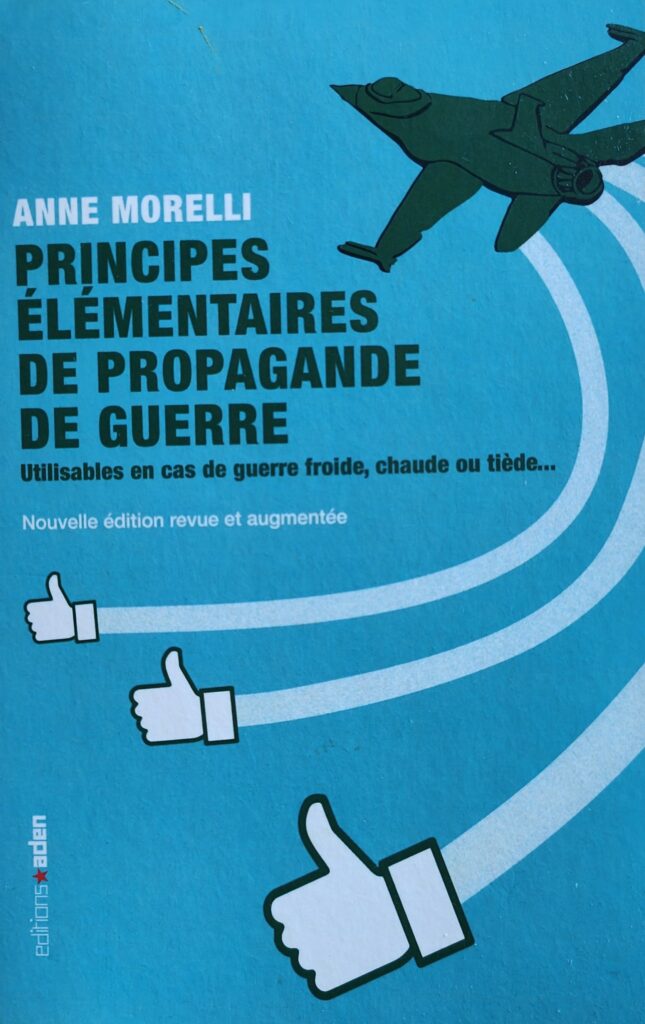

Anne Morelli, historienne belge spécialiste de la critique historique appliquée aux médias, a publié en 2001 Principes élémentaires de propagande de guerre , ouvrage fondé sur les observations d’Arthur Ponsonby, pacifiste britannique qui dénonçait déjà la fabrication de la propagande durant la Première Guerre mondiale. Morelli formalise dix principes (« les dix commandements ») qui, selon elle, sont utilisés unanimement dans les conflits armés pour modeler l’opinion publique et justifier la guerre. Elle précise que son mais n’est pas de juger la pureté des intentions en cause, mais d’illustrer les mécanismes universels et persistants de la propagande.

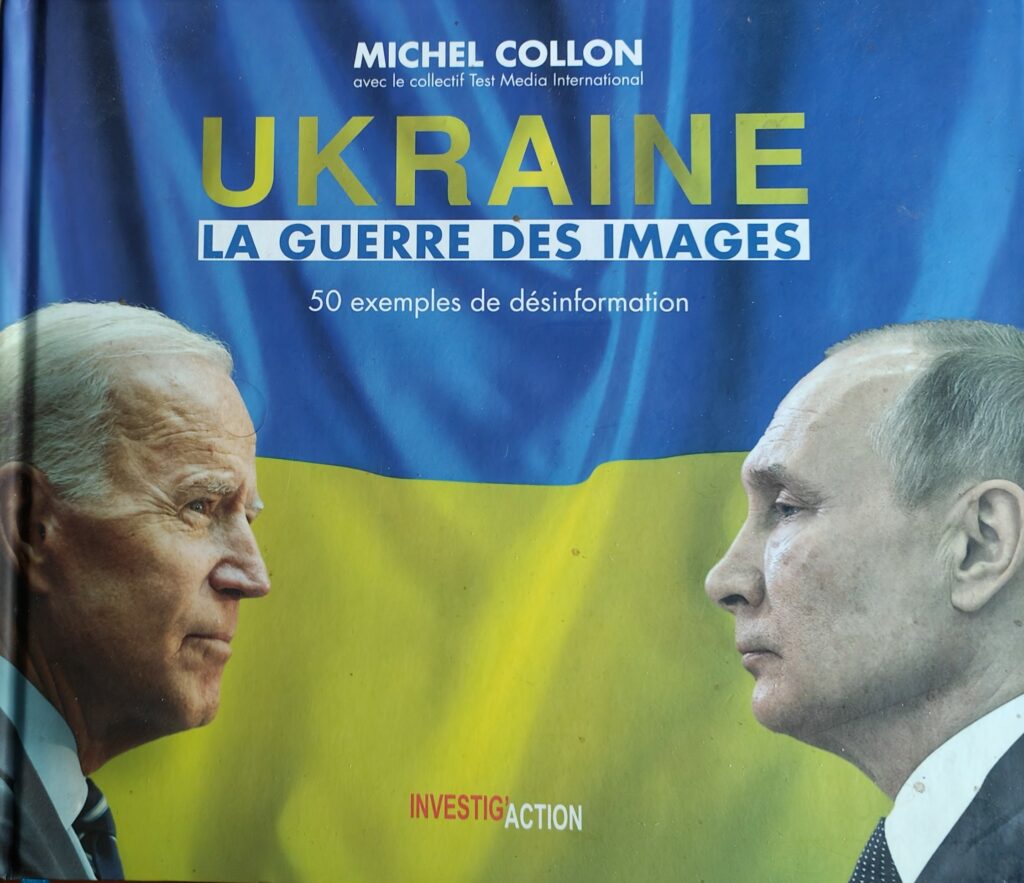

Appliqués au conflit actuel en Ukraine, ces principes permettent de décrypter la narration médiatique occidentale, largement unanime et construite, notamment autour d’épisodes comme l’affaire Butcha. Michel Collon, dans

Ukraine, la guerre des images , dénonce la manipulation des images et la construction d’un récit unique qui écrase toute remise en question. Cette analyse combinée invite à adopter un regard critique et pluriel sur le conflit.

1. « Nous ne voulons pas la guerre »

Anne Morelli souligne que tous les belligérants se proclament pacifistes avant de s’engager dans la guerre :

« Les chefs d’État de tous les pays, au moins dans l’histoire moderne, jusqu’au moment de déclarer la guerre, se prétendent solennellement pacifistes ».

Dans le contexte ukrainien, les gouvernements occidentaux répètent que leur soutien est une « réponse forcée » à une invasion russe « injustifiée ». Tandis que la diplomatie active, y compris par des livraisons d’armes, nourrit le conflit, la communication officielle insiste sur la défense de la paix, masquant les responsabilités dans l’escalade, notamment autour de l’extension de l’OTAN à l’Est. Ce discours construit ainsi une posture de victimisation et de légitimation morale.

2. « Le camp adverse est le seul responsable de la guerre »

La propagande occidentale présente la Russie comme seule responsable du déclenchement de la guerre, un « agresseur unilatéral » :

« Chaque camp assure avoir été contraint de déclarer la guerre ‘pour empêcher l’autre de mettre la planète à feu et à sang’. »

Les médias et dirigeants répètent à l’envi que « l’invasion n’a pas été provoquée », excluant une contextualisation historique plus complexe. Cette construction binaire évince les responsabilités ou erreurs diplomatiques occidentales et ukrainiennes qui ont pu contribuer à la montée des tensions, mais cela sert à consolider le récit d’un affrontement clair — le bien contre le mal.

3. « Le chef du camp opposé au visage du diable »

La diabolisation de Vladimir Poutine, qui est souvent présentée en tyran maléfique et sans humanité, fait partie intégrante de la stratégie de propagande :

« Le chef du camp adverse a le visage du diable (ou ‘l’affreux de service’) ».

Cette personnification du mal vise à exciter une peur et une haine collective, bannissant la complexité d’un homme d’État, de ses raisons ou de ses contradictions. La Russie devient ainsi un « monstre » dont les actes justifient une guerre de légitime défense. Ce procédé est largement relayé par les grands médias occidentaux.

4. « C’est une cause noble que nous défendons »

L’Occident présente son engagement en Ukraine comme la défense du droit international, de la démocratie et de la liberté :

« C’est une cause noble que nous défendons et non des intérêts particuliers ».

Cette idéalisation du conflit permet de masquer les intérêts géopolitiques, notamment stratégiques et économiques. La narration vise à forger une cohésion morale et populaire derrière la cause ukrainienne, perçue comme héroïque et légitime. Ce récit rend toute opposition suspecte.

5. « L’ennemi provoque sciemment des atrocités ; nos bavures sont involontaires »

L’affaire de Butcha, en avril 2022, illustre passionnément ce principe. Les images de civils exécutés dans cette ville ont été largement diffusées, attribuées rapidement et exclusivement aux forces russes, renforçant la condamnation internationale. Michel Collon souligne que les preuves ont été peu analysées de manière indépendante et les controverses ou appels à la prudence rapidement mis hors-jeu dans le débat public :

« Les images de Butcha ont servi à conforter la thèse d’un ennemi monstrueux, alors que toute remise en question, même argumentée, était traitée comme de la propagande pro-russe ». Il est à noter que l’enquête confiée à la Gendarmerie française a abouti à un rapport qui est resté secret alors qu’il aurait bien entendu été rendu public et médiatisé s’il était accablant contre les Russes.

La chronologie de la découverte des cadavres pose aussi un problème : les troupes russes ont quitté Boutcha le 30 mars au matin, les médias ukrainiens ont annoncé le 1er avril que le bataillon ukrainien « Safari » nettoyait la ville des collaborateurs et des saboteurs et les photos des cadavres ont surgi le 2 avril au soir…

Cette asymétrie médiatique conduit à une bipolarisation stricte : les atrocités russes reconnues, les bavures ukrainiennes et pertes civiles ukrainiennes sous-traitées ou occultées.

6. « L’ennemi utilise des armes non autorisées »

L’Occident accuse régulièrement la Russie d’utiliser des armes interdites (bombes à sous-munitions, armes chimiques…), propositions souvent relayées sans que les preuves ne soient toujours accessibles de manière indépendante :

« L’ennemi utilise des armes non autorisées. Si nous en faisons usage, c’est sans intention. »

Ce discours sert à diaboliser encore plus l’adversaire, même si la légalité de certaines armes utilisées par l’Ukraine ou ses alliés reste peu discutée publiquement.

7. « Nous subissons très peu de pertes ; les pertes de l’ennemi sont énormes »

Les communications occidentales soulignent la résilience ukrainienne et minimisent les pertes ukrainiennes, tandis que les pertes russes sont fortement amplifiées :

« Nous subissons peu de pertes, alors que celles de l’ennemi sont énormes ».

Cette asymétrie entretient la morale des opinions publiques en Occident et justifie un engagement militaire continu, occultant parfois la réalité dramatique vécue des deux côtés.

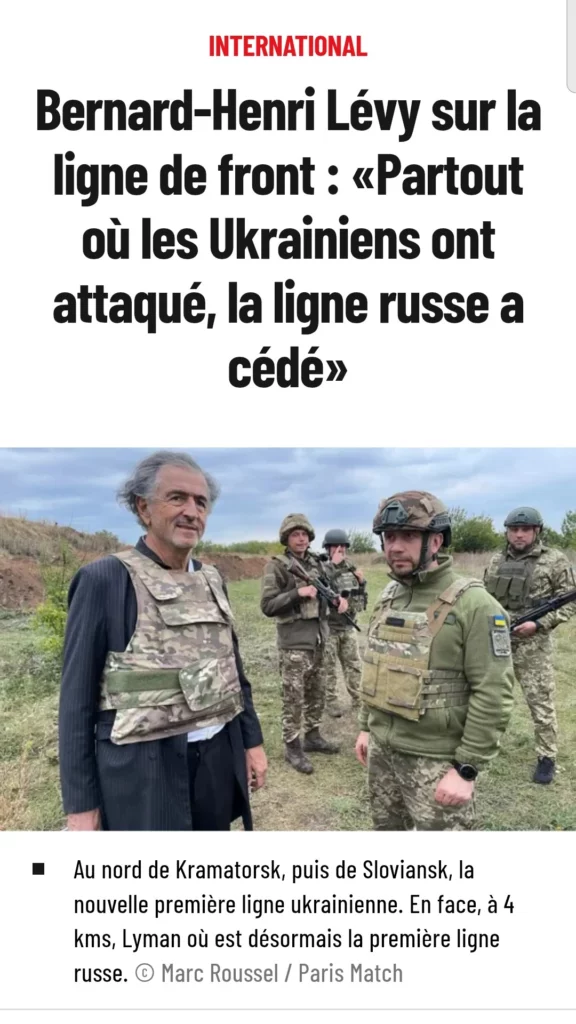

8. « Les artistes et intellectuels soutiennent notre cause »

Pléthore d’artistes, universitaires et journalistes dans les pays occidentaux ont publiquement soutenu la cause ukrainienne, contribuant à la sacralisation morale du conflit :

« Les artistes et intellectuels soutiennent notre cause ».

Cette mobilisation culturelle contribue à un consensus largement favorable à l’Ukraine, rendant toute contestation plus difficile socialement.

9. « Notre cause à un caractère sacré »

La guerre en Ukraine est souvent décrite comme une mission morale sacrée, justifiant des sacrifices et des restrictions, où toute critique ou opposition est perçue comme une trahison :

« Notre cause à un caractère sacré ».

Ce cadre moral éteint tout débat pluraliste et enferme le conflit dans une polarisation manichéenne.

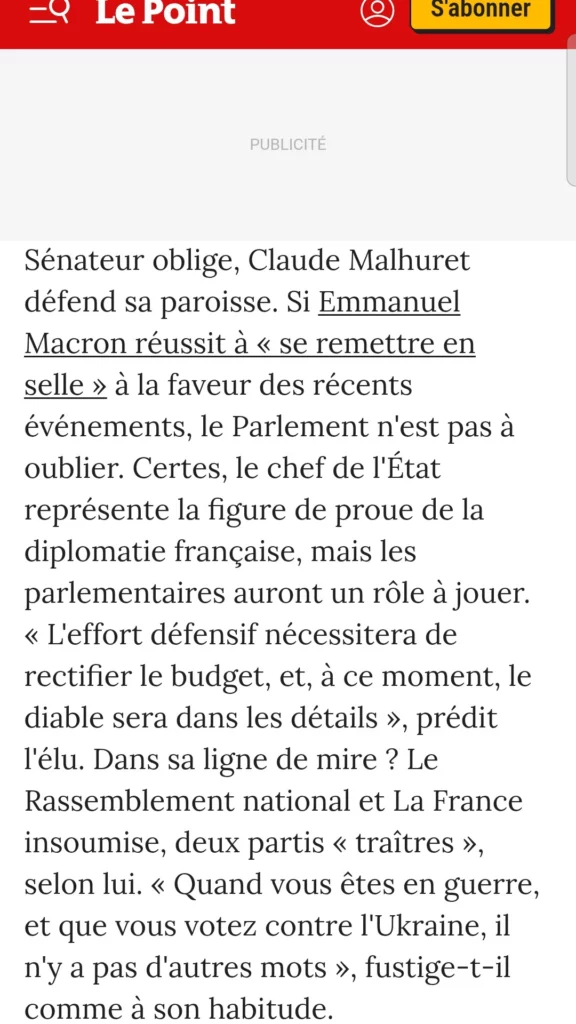

10. « Ceux qui mettent en doute la propagande sont des traîtres »

Enfin, toute remise en question du récit officiel occidental est souvent considérée comme une trahison ou un soutien secret à l’ennemi :

« Ceux qui doutent sont des traîtres ».

Cet ostracisme empêche la contestation publique ou le débat critique, verrouillant ainsi le discours médiatique dominant.

La guerre en Ukraine illustre à quel point les mécanismes classiques de la propagande de guerre perdurent et façonnent les représentations du conflit. L’affaire Butcha révèle la puissance de l’image dans l’édification d’un sens polémique et dans la consolidation d’un récit unique. Michel Collon a rencontré en garde contre « la guerre des images », incitant à la vigilance face aux manipulations médiatiques et à la nécessité d’un pluralisme d’information. Les dix principes d’Anne Morelli fournissent ainsi une grille essentielle pour résister à une propagande qui cherche à réduire la complexité des réalités à un récit binaire. Ce regard critique est indispensable pour comprendre les enjeux géopolitiques actuels dans toute leur profondeur.

«intervention prévue le 22 novembre 2025 à la table ronde de l’Institut Anne de Russie sur la russophobie ».