Cette enquête constitue un travail de synthèse basé exclusivement sur des articles de presse d’investigation internationaux (notamment Drop Site News, The Telegraph, NBC News, Middle East Eye), des documents officiels déclassifiés par la justice ou le Congrès américain, ainsi que des travaux d’historiens documentés. Les hypothèses, allégations et déductions qu’elle contient concernant des personnes physiques ou morales s’appuient strictement sur ces sources publiques et consultables. Il est formellement rappelé que toute personne citée dans cet article bénéficie de la présomption d’innocence et que les faits évoqués n’ont pas, pour la plupart, fait l’objet de condamnations pénales définitives.

Genèse du Safari Club : une alliance de l’ombre contre l’Empire soviétique

Au lendemain du Watergate et de la guerre du Vietnam, les États-Unis sortent exsangues d’une décennie de défiance envers leurs institutions. En 1973, le Congrès vote le War Powers Resolution qui limite drastiquement les prérogatives de la Maison-Blanche en matière d’engagements militaires. La CIA, éclaboussée par les révélations sur ses opérations clandestines, voit ses budgets et ses marges de manœuvre réduits. C’est dans ce vide stratégique que va naître, en 1976, l’une des alliances de renseignement les plus discrètes et les plus efficaces de la guerre froide : le Safari Club.

L’initiative vient d’Henry Kissinger, alors secrétaire d’État américain. Incapable d’agir officiellement, il se tourne vers son homologue français, Alexandre de Marenches, directeur du Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE). L’idée est simple mais audacieuse : créer un club informel de services secrets – France, Arabie saoudite, Égypte, Maroc et Iran du Shah – capables de mener des opérations anticommunistes en Afrique et au Moyen-Orient, financés par les pétrodollars et affranchis du contrôle des parlements occidentaux. Le nom de code « Safari Club » vient du lieu de leur première réunion, le luxueux Mount Kenya Safari Club, propriété du milliardaire saoudien Adnan Khashoggi.

Dans ses mémoires Dans le secret des princes, Alexandre de Marenches ne prononce jamais le mot « Safari Club ». Il décrit pourtant avec précision la toile qu’il a tissé : des relations personnelles avec le roi Hassan II du Maroc, le Shah d’Iran, le président égyptien Anouar el‑Sadate et les princes saoudiens. « Il fallait agir vite, sans les lourdeurs des chancelleries », écrit‑il. Pour lui, les Américains sont devenus « moralisateurs et incapables », la France et ses alliés doivent prendre le relais.

Les acteurs du Club : une nébuleuse d’États et d’hommes de l’ombre

Le Safari Club aurait reposé sur une architecture à plusieurs étages.

Au niveau étatique, la France aurait apporté son savoir-faire technique et son réseau diplomatique. L’Arabie saoudite, via le roi Fayçal puis Khaled, aurait mit la main à la poche. Le Maroc et l’Égypte auraient offert des bases arrière et des troupes. L’Iran du Shah aurait complété le dispositif. L’objectif aurait été de contrer l’expansion soviétique partout où elle se manifestait : Angola, Éthiopie, Yémen du Sud, Zaïre et Sahara Occidental.

Au niveau humain, l’âme du Club est un trio d’hommes de réseaux. Alexandre de Marenches, le stratège. Le roi Hassan II, qu’il qualifie de « géostratège de premier plan » et avec lequel il peut décider d’une intervention militaire en quelques heures, comme ce fut le cas pour l’opération au Zaïre en 1977 et 1978. Et surtout Adnan Khashoggi, le milliardaire saoudien qui aurait servi à la fois de banquier, d’intermédiaire et de logisticien.

Khashoggi aurait été une figure tutélaire. Il achète le Mount Kenya Safari Club en 1977 et le transforme en quartier général officieux. Selon les enquêtes de Drop Site News et les témoignages d’anciens agents, il aurait joué le rôle d’interface entre la CIA, le SDECE, les services saoudiens et israéliens. Toujours selon les sources, c’est lui qui aurait organisé le financement des opérations via la Bank of Credit and Commerce International (BCCI), une institution alors surnommée « la banque de la CIA » et qui aurait servit de colonne vertébrale financière à toutes les opérations clandestines de l’époque – y compris le trafic d’armes Iran‑Contra quelques années plus tard.

À ses côtés, un autre homme de l’ombre : Douglas Leese (dont aucune photo n’est trouvable sur internet), marchand d’armes britannique lié au MI6. Spécialiste des ventes d’armes à l’Afrique et au Moyen-Orient, il aurait opéré dans les mêmes cercles que Khashoggi et aurait entretenu des liens étroits avec les services français et israéliens.

Enfin, le Safari Club aurait entretenu des relations discrètes mais structurelles avec Israël. Si l’État hébreu n’en aurait pas été officiellement membre — une présence probablement jugée trop sensible vis-à-vis des opinions arabes — il y aurait été intégré officieusement : selon les informations rapportées par René Naba, le chef du Mossad, Yitzhak Hofi, aurait participé informellement à la première réunion du groupe au Kenya. Ces canaux parallèles auraient joué un « rôle majeur » dans la normalisation égypto-israélienne, le Safari Club aurait ainsi agi comme la « cheville ouvrière clandestine » préparant le terrain à la visite historique de Sadate à Jérusalem en 1977, le chef du renseignement saoudien Kamal Adham ayant même été présent au Caire lors de l’annonce de ce voyage.

La transmission des réseaux

Des enquêtes récentes, notamment celles de la journaliste Whitney Webb (citée par le Spectre Journal) et du site Drop Site News, montreraient une filiation directe entre des réseaux de marchands d’armes internationaux et les figures qui auraient formé Jeffrey Epstein dans les années 1980.

Adnan Khashoggi constituerait le maillon principal de ce réseau. À la fin des années 1970, l’ascension de Jeffrey Epstein aurait débuté par l’intermédiaire de ce marchand d’armes saoudien. Selon Steven Hoffenberg, qui aurait été le mentor d’Epstein chez Towers Financial, ce serait le Britannique Douglas Leese qui aurait introduit Epstein auprès de Khashoggi. Dans un entretien accordé au journaliste Zev Shalev pour le site Narativ, et relayé par d’autres enquêtes, Hoffenberg affirmerait que Jeffrey Epstein aurait été embauché pour se charger du blanchiment d’argent. Il ajouterait qu’Adnan Khashoggi aurait été lié au groupe de sociétés ayant aidé à former le jeune financier.

Selon le Spectre Journal, Epstein aurait alors travaillé pour Intercontinental Assets Group, une société de conseil financier qui aurait été spécialisée dans la récupération d’avoirs et les transactions offshore. Cette société aurait par ailleurs entretenu des liens étroits avec la sulfureuse Bank of Credit and Commerce International (BCCI).

Robert Maxwell

Un autre relais décisif dans la trajectoire de Jeffrey Epstein serait Robert Maxwell, le magnat de la presse et père de Ghislaine Maxwell. Véritable caméléon de l’espionnage, Maxwell est décrit dans plusieurs rapports, notamment relayés par Middle East Eye, comme un agent triple qui aurait travaillé simultanément pour le Mossad israélien, le MI6 britannique et le KGB soviétique. Son empire médiatique et ses connexions internationales lui auraient permis d’évoluer dans les mêmes cercles restreints que Khashoggi et Leese. Ces personnalités auraient été des figures centrales dans le réseau Iran-Contra et le financement occulte transitant par la BCCI.

L’implication de Robert Maxwell en tant que parrain d’Epstein s’appuie sur des recoupements précis entre ces différentes enquêtes. Selon l’article de Marc Endeweld paru dans The Big Picture, qui relaie une interview menée par le journaliste Zev Shalev, l’ancien agent israélien Ari Ben-Menashe affirmerait que la relation entre Jeffrey Epstein et le renseignement militaire israélien remonterait au tout début des années 1980. Dans cet entretien, Ben-Menashe soutiendrait que ce serait Robert Maxwell en personne qui aurait originellement présenté Epstein aux services israéliens.

Concernant la nature exacte de ses activités, les documents se compléteraient pour dessiner un rôle strictement financier. Ainsi, alors que Middle East Eye s’appuie sur le livre de Ben-Menashe « Profits of War » pour rappeler que Maxwell aurait géré et dissimulé les profits de l’opération de ventes d’armes Iran-Contra, l’enquête de Marc Endeweld cite Steven Hoffenberg pour préciser qu’Epstein n’aurait pas géré la logistique militaire, mais aurait plutôt mis ses compétences en architectures financières occultes au service de ce vaste dispositif.

Enfin, d’après les confidences de Ben-Menashe toujours rapportées par Marc Endeweld, Epstein et Ghislaine Maxwell auraient par la suite opéré conjointement comme agents spécialisés dans le chantage de personnalités influentes pour le compte du renseignement militaire israélien (l’Aman). À cette époque précise, cette agence était dirigée par Ehud Barak, une information historique majeure que viennent documenter conjointement les enquêtes de The Big Picture et de Drop Site News.

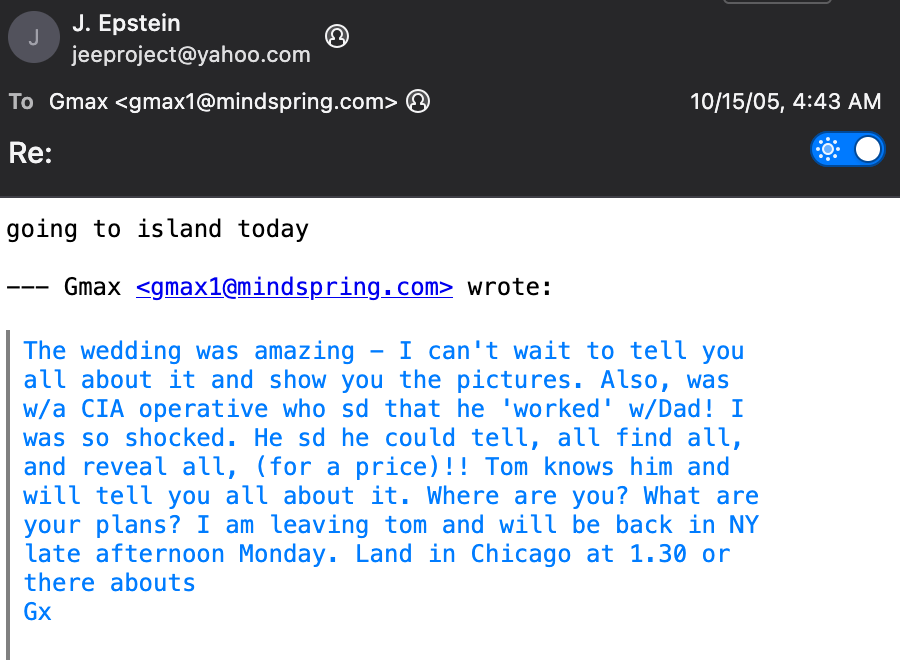

La porosité entre ce réseau et les services américains est illustrée par une correspondance privée explicite. Un e-mail fuité de Ghislaine Maxwell à Epstein, daté du 15 octobre 2005, raconte sa rencontre avec un agent de la CIA lors d’un mariage au Bhoutan. Elle écrit avec enthousiasme : « J’étais avec un agent de la CIA qui a dit qu’il « travaillait » avec Papa ! J’étais tellement choquée. Il a dit qu’il pourrait tout trouver, tout révéler (contre un prix) !! ». Cet échange pourrait confirmer que Robert Maxwell opérait bien à l’intersection des agences occidentales et que ce canal est resté ouvert pour le couple Epstein-Maxwell bien après la mort du magnat.

En somme, Robert Maxwell apparaîtrait comme le trait d’union historique qui aurait permis à Epstein de passer du statut de délinquant financier à celui d’opérateur intégré dans l’appareil de renseignement international, récupérant ainsi à son profit les infrastructures de chantage et de diplomatie parallèle qui auraient été mises en place par son prédécesseur.

Une infrastructure commune

Les investigations menées par le site Drop Site News, en particulier l’enquête intitulée « How the Iran-Contra Planes Landed at Les Wexner’s Base », soulignent l’interconnexion matérielle entre les mentors de Jeffrey Epstein (tels qu’Adnan Khashoggi et Robert Maxwell) et des réseaux de renseignement historiques. Parallèlement, des documents plus récents déclassifiés par le Comité de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis, analysés dans les articles « Israeli Spy Stayed for Weeks at a Time With Jeffrey Epstein in Manhattan » et « Jeffrey Epstein Helped Israel Sell a Surveillance State to Côte d’Ivoire », montrent qu’Epstein a continué d’opérer au cœur de ces réseaux jusqu’aux années 2010. Ces fuites confirment sa collaboration étroite et documentée avec de hauts responsables du renseignement israélien (l’Aman) et de l’appareil d’État. Les archives suggèrent qu’Epstein a opéré au sein de ces réseaux hérités de la Guerre froide, une thèse soutenue par l’historien Peter Dale Scott, qui décrit comment ces structures supranationales ont perduré via des financements offshore.

Le cas de la compagnie aérienne Southern Air Transport (SAT) illustre parfaitement ces liens matériels, comme le détaille l’enquête du site Drop Site News. Fondée en 1947, cette entreprise aurait été détenue purement et simplement par la CIA de 1960 à 1973 pour servir de couverture. Pendant le scandale Iran-Contra, ses avions ont d’ailleurs été utilisés pour acheminer secrètement des armes vers l’Iran et soutenir les rebelles au Nicaragua. L’article de Drop Site News révèle que dans les années 1990, les infrastructures logistiques de cette flotte issue de la guerre froide ont été réorientées vers le secteur civil sous l’impulsion directe de Jeffrey Epstein. Agissant comme responsable logistique pour le milliardaire Leslie Wexner, patron notamment de Victoria’s Secret, Epstein aurait orchestré en 1996 la relocalisation du siège de SAT dans l’Ohio grâce à d’importantes subventions publiques. Les avions auraient alors été réutilisés non pas pour les déplacements du réseau Epstein, mais pour importer des cargaisons de vêtements d’Asie destinées aux chaînes de magasins de Wexner.

Outre le rachat d’anciennes flottes de la CIA, le réseau Epstein bénéficiait d’un accès direct à des infrastructures militaires hautement sécurisées, échappant aux contrôles civils classiques. En décembre 2000, le jet privé d’Epstein (le Gulfstream « Lolita Express ») a ainsi été autorisé à atterrir sur la base aérienne militaire de la Royal Air Force (RAF) de Marham, au Royaume-Uni. Cet accès exceptionnel à une base de première ligne de l’OTAN a été facilité par le Prince Andrew, alors officier supérieur de la Royal Navy, qui a usé de son influence pour neutraliser les objections de la hiérarchie militaire. Des e-mails récemment déclassifiés montrent qu’Epstein a lui-même admis cette manœuvre en privé. Ce contournement flagrant des règles de sécurité nationales pour faciliter les déplacements d’un réseau privé de trafic et d’influence illustre parfaitement comment Epstein a su privatiser à son profit des ressources étatiques et militaires.

Confronté aux vives polémiques entourant ses liens avec Jeffrey Epstein, le Prince Andrew a toujours nié avec la plus grande fermeté avoir eu connaissance des crimes du financier ou avoir facilité la moindre activité illégale en son nom. Le duc d’York a publiquement réfuté toutes les accusations de comportement inapproprié le visant personnellement. Concernant l’utilisation des infrastructures britanniques, sa ligne de défense constante a été de soutenir que ses interventions s’inscrivaient dans le cadre d’une relation qu’il jugeait alors légitime, avant d’exprimer publiquement de profonds regrets quant à cette fréquentation et à son manque de discernement de l’époque.

Une autre continuité historique majeure se dessine autour de la Bank of Credit and Commerce International (BCCI). Dans son article consacré à l’État profond américain, le chercheur Peter Dale Scott détaille comment cette banque et les fonds saoudiens auraient pris le relais d’alliances comme le Safari Club pour financer des opérations clandestines, incluant le soutien à l’UNITA en Angola ou aux moudjahidines afghans, tout en gérant l’argent des trafics d’armes orchestrés par des intermédiaires comme Adnan Khashoggi. Bien que les travaux de Peter Dale Scott n’abordent pas le cas de Jeffrey Epstein, l’enquête de Drop Site News établit une filiation directe entre ces pratiques historiques et les méthodes du financier. Les journalistes de Drop Site News démontrent en effet qu’Epstein aurait méticuleusement reproduit les tactiques rodées par la BCCI des décennies plus tôt. Il aurait notamment calqué leur architecture financière, caractérisée par l’utilisation de fondations philanthropiques placées au sommet d’un réseau complexe de sociétés offshore et de prête-noms, pour bâtir son propre empire, dissimuler ses opérations et orchestrer des fraudes financières massives.

Quand Epstein modernise le Safari Club

Au‑delà des hommes et des infrastructures, c’est la méthode d’action qui révèle la continuité entre le Safari Club et le réseau Epstein.

1. La diplomatie parallèle

Le Safari Club aurait été conçu pour contourner les cadres officiels et mener une politique étrangère secrète, une méthode illustrée par la rencontre décisive entre Alexandre de Marenches et le roi Hassan II qui aurait eu lieu dans sa ferme près de Fès pour orchestrer l’intervention au Zaïre sans l’aval des bureaucraties traditionnelles. Jeffrey Epstein aurait reproduit ce schéma de diplomatie parallèle au XXIe siècle, opérant à l’intersection des intérêts du renseignement et du profit privé.

Les e-mails fuités d’Ehud Barak, ancien Premier ministre et ministre de la Défense israélien, révèlent l’ampleur de ce canal officieux. En 2013, alors que la guerre civile syrienne s’intensifiait, Epstein aurait activement facilité un canal de communication secret entre Israël et la Russie. Il aurait organisé une rencontre privée entre Barak et le président Vladimir Poutine pour discuter d’une transition politique en Syrie et du départ de Bachar al-Assad, contournant ainsi les canaux diplomatiques habituels.

Epstein aurait également joué un rôle précurseur dans le rapprochement entre Israël et les pays du Golfe. Bien avant la signature des accords d’Abraham en 2020, il aurait servi de « pont diplomatique informel » entre Israël et les Émirats arabes unis. Des échanges remontant à novembre 2007 avec Sultan Ahmed bin Sulayem, le puissant PDG de DP World et proche des familles régnantes, attestent de cette relation suivie, mêlant affaires et familiarités déplacées.

Cette diplomatie de l’ombre s’étendait à la vente de technologies sensibles. Epstein aurait personnellement négocié des accords de sécurité pour le compte d’Israël avec des nations tiers. En 2013, il aurait aidé à coordonner la visite d’Ehud Barak en Mongolie pour établir une coopération sécuritaire. De même, en Côte d’Ivoire, Epstein et Barak auraient servi de courtiers pour le complexe militaro-industriel israélien. Des documents retrouvés dans les e-mails d’Epstein détaillent des propositions commerciales pour des architectures de surveillance massives (écoutes téléphoniques, interception satellite) vendues au gouvernement ivoirien par d’anciens officiers de l’unité 8200, l’élite du renseignement technique israélien. Ces opérations pourraient confirmer qu’Epstein n’était pas un simple financier, mais un vecteur privatisé de la politique étrangère israélienne.

Pour garantir la pérennité de ces opérations et protéger ses accès privilégiés aux infrastructures d’État, le financier s’efforçait de verrouiller le récit médiatique. Face aux révélations potentiellement compromettantes, il n’hésitait pas à mobiliser ses relations au sommet pour étouffer les fuites, comme le documente une enquête du quotidien britannique The Telegraph. Lorsque ce journal a révélé l’atterrissage illicite du jet privé d’Epstein sur la base militaire de la Royal Air Force de Marham, des correspondances déclassifiées montrent que l’homme d’affaires a immédiatement cherché à contourner les canaux classiques de droit de réponse. En mars 2011, il a tenté d’utiliser ses relais d’influence, ayant notamment sollicité Lord Mandelson par le passé, dans le but d’atteindre directement Aidan Barclay, le président du Telegraph Media Group. Cette tentative d’intervention au plus haut niveau de la presse démontre son habitude d’instrumentaliser son réseau de pouvoir pour protéger le secret de ses mouvements logistiques et s’assurer une impunité totale.

2. L’utilisation du kompromat

Le Safari Club n’a pas inventé le chantage, mais il l’aurait pratiqué. Selon l’analyse de Peter Dale Scott, Adnan Khashoggi aurait utilisé spécifiquement la « corruption par le sexe et l’argent » pour créer des liens de dépendance, une méthode opératoire qui sera rapidement reprise par la BCCI pour soutenir les opérations de renseignement. D’après sa biographe citée dans les enquêtes sur ces réseaux, Khashoggi aurait influencé ses cibles en leur fournissant « tout ce qu’ils voulaient : des filles, de la nourriture, du cash », utilisant les femmes comme des « appâts sexuels ».

Epstein aurait industrialisé la méthode. Ses propriétés auraient été équipées pour filmer et enregistrer. Selon Ari Ben‑Menashe, « Epstein et Ghislaine Maxwell faisaient chanter des personnalités américaines et autres pour le compte des Israéliens ». Un e-mail de Sultan Ahmed bin Sulayem à Epstein, en novembre 2007, évoque crûment des rencontres sexuelles : « she wanted some BUSINESS! while i only wanted some PUSSYNESS! » – une phrase qui, au-delà de sa vulgarité, illustre le mélange des genres caractéristique du système Epstein : le business, le sexe et le secret.

3. La symbiose avec les services de renseignement

Si le Safari Club se définissait comme une alliance formelle de services de renseignement étatiques (SDECE, Savak, GID, etc.) pour contourner les blocages parlementaires américains, le réseau Epstein aurait fonctionné comme une structure privatisée mais opérationnellement intégrée à l’appareil de renseignement israélien. Cette connexion dépasse le simple échange d’informations pour atteindre un niveau de symbiose structurelle. Un document déclassifié du FBI daté du 19 octobre 2020 rapporte les propos d’une « Source Humaine Confidentielle » (CHS) qui déclare être convaincue qu’Epstein aurait été un « agent coopté du Mossad ». Cette même source précise aux fédéraux qu’Epstein aurait été « formé comme espion » directement par l’ancien Premier ministre Ehud Barak et décrit une chaîne de débriefing où le Mossad aurait contacté l’avocat Alan Dershowitz après ses échanges avec Epstein, suggérant ce que la source qualifie d’« opération de renseignement coordonnée ».

L’intégration d’Epstein dans ces cercles du Moyen-Orient dès les années 1980 est d’ailleurs corroborée par une preuve matérielle troublante, révélée par les procureurs fédéraux américains en 2019. Lors de la perquisition de son manoir new-yorkais, les agents ont découvert dans un coffre-fort un passeport autrichien falsifié, comportant la photo d’Epstein sous un faux nom, et indiquant de manière révélatrice l’Arabie Saoudite comme son lieu de résidence. Ce document, périmé depuis 32 ans, comportait de multiples tampons d’entrée et de sortie prouvant qu’Epstein l’avait utilisé dans les années 1980 pour voyager secrètement en Arabie Saoudite, au Royaume-Uni, en France et en Espagne. L’utilisation d’un tel document falsifié démontre qu’à l’époque où il fréquentait Khashoggi et Leese, Epstein maîtrisait déjà les méthodes opérationnelles et clandestines propres aux agences de renseignement.

La profondeur de cette intégration est physiquement attestée par la présence régulière d’officiers actifs au domicile du financier. Les agendas personnels d’Epstein et des e-mails fuités révèlent que Yoni Koren, un officier supérieur du renseignement militaire israélien (AMAN) et ancien chef de cabinet d’Ehud Barak, aurait utilisé l’appartement new-yorkais d’Epstein comme base opérationnelle à plusieurs reprises : en février 2013, octobre 2014 et septembre 2015, pour des séjours durant parfois plusieurs semaines. Koren n’était pas un simple invité, il aurait agi comme un intermédiaire officieux entre les communautés du renseignement américain et israélien, facilitant des rencontres au Pentagone et à la Maison Blanche tout en résidant chez Epstein. Les archives montrent même Ehud Barak demandant à Epstein d’effectuer des virements bancaires vers les comptes de Koren, illustrant un soutien logistique et financier direct d’Epstein aux opérations de ces agents. Ces éléments pourraient confirmer qu’Epstein n’était pas un simple informateur périphérique, mais un rouage central, une interface opérationnelle capable de financer et d’héberger des acteurs étatiques, reproduisant à l’échelle individuelle l’agilité diplomatique qu’offrait jadis le Safari Club.

Face à ces multiples révélations et aux enquêtes journalistiques le liant au financier, Ehud Barak a systématiquement et formellement démenti toute implication dans des activités illicites ou de l’espionnage d’État. L’ancien Premier ministre israélien a publiquement affirmé que ses relations avec Jeffrey Epstein se limitaient à des interactions d’affaires strictement légales et transparentes. Il a par ailleurs souligné avoir rompu tout contact avec l’homme d’affaires américain dès que la gravité et la véritable nature des crimes sexuels de ce dernier ont été établies et portées à la connaissance du grand public.

4. Le financement opaque

Tout comme le Safari Club s’appuyait sur la BCCI pour financer ses opérations secrètes « hors bilan », Epstein aurait reproduit une architecture financière identique. Les enquêteurs de Drop Site News soulignent qu’Epstein aurait « assimilé les leçons de l’ingénierie financière clandestine » de l’ère Iran-Contra, mettant en place pour Leslie Wexner une structure qui, « comme celle de la BCCI, plaçait un véhicule caritatif au sommet d’un vaste réseau de sociétés ». Ce système de fondations offshore et de sociétés-écrans permettait de masquer les flux financiers et de contourner les régulations classiques, une méthode directement héritée des réseaux de renseignement des années 1980.

Ce montage a été rendu opérationnel grâce à la relation singulière entre Epstein et Leslie Wexner. En juillet 1991, le milliardaire aurait signé une procuration complète (complete power of attorney), conférant à Epstein un contrôle total et discrétionnaire sur sa fortune, ses biens immobiliers et ses affaires juridiques. Ce document, qualifié d’acte défiant toute logique de gestion prudentielle, a fait d’Epstein le « directeur financier de facto » de l’empire Wexner, lui donnant le pouvoir d’embaucher, de signer des chèques et de transférer des actifs sans même consulter le propriétaire. Les e-mails fuités révèlent qu’Epstein aurait agi comme le véritable « gardien » de la fortune, validant les transferts d’argent et les stratégies fiscales bien après sa démission officielle de la fondation en 2007.

Cette position aurait permis à Epstein de drainer des centaines de millions de dollars vers des investissements stratégiques et obscurs, notamment via sa société Southern Trust Company, domiciliée aux Îles Vierges. Ces fonds auraient servi à financer des technologies de pointe issues du complexe militaro-industriel israélien. L’investissement le plus notable concerne la société Carbyne (anciennement Reporty), une start-up de gestion des appels d’urgence co-fondée par l’ancien Premier ministre Ehud Barak et Pinhas Buchris, ex-commandant de la secrète Unité 8200 du renseignement militaire israélien. Sous couvert de sécurité publique, cette technologie, capable d’extraire la géolocalisation précise et le flux vidéo des smartphones des appelants, est décrite par certains analystes comme une infrastructure de surveillance massive. Epstein aurait non seulement investi personnellement, mais aurait également servi de « courtier de l’ombre » pour que d’autres milliardaires, comme Leon Black, puissent financer ces technologies sensibles tout en conservant une déniabilité plausible.

Il est crucial de souligner que Leslie Wexner s’est publiquement et catégoriquement distancié de ces agissements, se présentant lui-même comme une victime des manipulations du financier. Le milliardaire a officiellement déclaré qu’Epstein avait trahi sa confiance et abusé des pouvoirs qui lui avaient été conférés, l’accusant d’avoir détourné des dizaines de millions de dollars de sa fortune personnelle à son insu. Wexner a affirmé avoir coupé les ponts avec Epstein dès 2007, sitôt les premières accusations pénales formulées à l’encontre de son ancien gestionnaire de fortune, réfutant toute complicité dans les montages frauduleux ou les crimes du réseau.

De son côté, Leon Black a formellement démenti toute implication dans les activités illicites du réseau ou toute volonté de dissimulation. L’ancien PDG d’Apollo Global Management a toujours affirmé avoir eu recours aux services de Jeffrey Epstein et l’avoir rémunéré exclusivement pour des conseils fiscaux, successoraux et financiers parfaitement légaux. Face aux interrogations légitimes suscitées par la révélation des flux financiers, le milliardaire a publiquement exprimé de profonds regrets quant à cette association professionnelle, soulignant qu’il ignorait tout des crimes du financier au moment de leurs interactions et qu’une enquête interne indépendante l’avait par ailleurs mis hors de cause concernant les exactions du réseau.

Conclusion : une mécanique qui n’a jamais cessé

Le Safari Club et le réseau Epstein ne sont pas deux affaires distinctes que l’histoire aurait reliées par hasard. Ils semblent incarner les deux faces d’une même mécanique. Celle d’un pouvoir qui s’exercerait en dehors des cadres démocratiques, par l’entremise de réseaux personnels, de financements opaques et de probables opérations de chantage.

Né en 1976 pour pallier la paralysie des institutions américaines, le Safari Club a inventé une forme inédite d’alliance entre services secrets et capitaux privés. Ses fondateurs agissaient libres des contraintes parlementaires en s’appuyant sur des outils de financement clandestin comme la BCCI. Quarante ans plus tard, Jeffrey Epstein aurait repris ce flambeau. Formé par des figures tutélaires de cette époque, il en aurait hérité les réseaux bancaires, les circuits logistiques et la proximité avec les services de renseignement.

Toutefois, le financier aurait profondément modernisé ce modèle pour l’adapter au XXIe siècle. Là où les acteurs des années 1970 utilisaient le compromis sexuel comme un simple accessoire de pouvoir, Epstein en aurait fait le cœur de son dispositif d’influence. Là où la BCCI noyait ses financements dans un labyrinthe de comptes institutionnels, il aurait placé des fondations caritatives au sommet d’un empire de sociétés offshore. Là où les chefs espions se rencontraient jadis dans le secret des palais, Epstein aurait directement organisé, dans ses propres appartements, des tractations diplomatiques majeures.

Cette continuité n’est pas celle d’une organisation formelle et figée, mais plutôt celle d’une méthode et d’une culture de l’ombre. Les structures publiques ou bancaires disparaissent, mais les circuits se reforment sous d’autres entités. La BCCI fait faillite, mais l’ingénierie financière renaît aux Îles Vierges. La compagnie liée à la CIA Southern Air Transport est revendue, mais l’expertise logistique finit par servir de support à des intérêts privés. Les hommes disparaissent, mais d’autres acteurs prennent le relais, formés par les mêmes cercles et animés par la conviction que le secret et l’argent permettent de s’affranchir des États.

La mort de Jeffrey Epstein a mis fin aux agissements d’un prédateur. Mais les réseaux d’influence, les infrastructures financières et les méthodes de renseignement qu’il aurait perfectionnés ne se sont probablement pas éteints avec lui. L’affaire Epstein ne serait donc pas un simple accident de l’histoire ou la dérive d’un délinquant isolé, mais bien l’aboutissement d’une mécanique de pouvoir supranational, initiée il y a près d’un demi-siècle par les architectes du Safari Club.