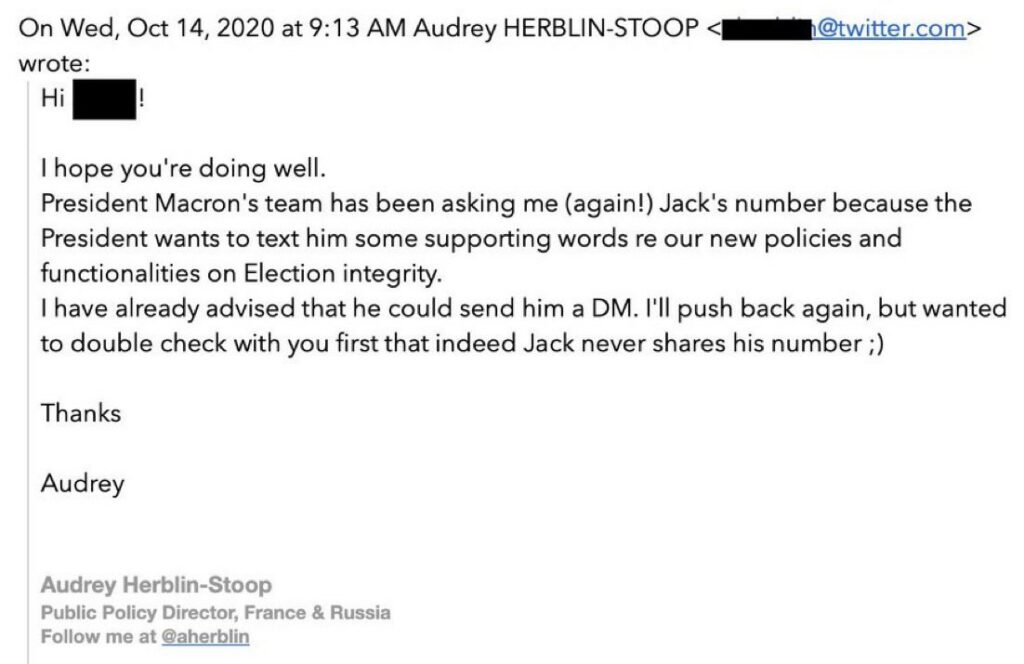

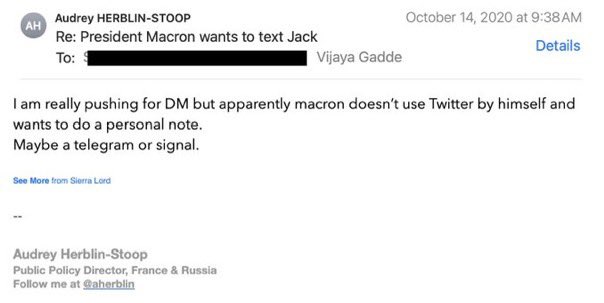

Le 14 octobre 2020, en pleine campagne présidentielle américaine et à un moment charnière pour la régulation des contenus numériques, Emmanuel Macron aurait demandé à Twitter France de l’aider à entrer en contact direct avec Jack Dorsey, alors PDG de la plateforme. L’information, issue des « Twitter Files – France » publiés en septembre 2025 et relayés par Civilizationworks, révèle que l’Élysée souhaitait transmettre « quelques mots d’appui » à Dorsey sur les nouvelles politiques de Twitter concernant « l’intégrité électorale ».

Selon des échanges internes dévoilés, les équipes de Twitter France insistent alors : Dorsey ne donne jamais son numéro, même à des chefs d’État. Des alternatives sont évoquées : messages directs, Signal, Telegram, iMessage. Mais le fait est là : le président français voulait parler au patron de Twitter, à un moment particulièrement sensible.

2020 : une bataille mondiale autour de la modération

L’automne 2020 n’est pas anodin.

Aux États-Unis, Twitter vient de bloquer un article du New York Post sur Hunter Biden, déclenchant une tempête politique et médiatique.

En France, le climat est tout aussi électrique : la loi Avia sur la haine en ligne vient d’être partiellement censurée par le Conseil constitutionnel, et plusieurs ONG françaises (SOS Racisme, SOS Homophobie, UEJF, J’accuse) attaquent Twitter en justice pour insuffisance de modération.

C’est précisément dans ce contexte qu’Emmanuel Macron intervient. L’enquête suggère une stratégie coordonnée : pendant que les ONG proches du gouvernement font pression sur Twitter devant les tribunaux, l’Élysée chercherait à établir une relation privilégiée avec Dorsey. Une mécanique de « censure par procuration », selon les auteurs des Twitter Files.

Quelques semaines avant le fonds Marianne

Autre élément troublant : cette tentative de contact survient juste avant la création du Fonds Marianne (novembre 2020), dispositif lancé par le gouvernement pour financer la lutte contre les « discours séparatistes » et la désinformation en ligne.

Dès le départ, ce fonds est pensé comme un outil de guerre informationnelle. Or, les Twitter Files laissent entendre que l’Élysée préparait déjà le terrain auprès des grandes plateformes pour verrouiller son influence numérique.

La concomitance des dates n’est sans doute pas un hasard :

- Octobre 2020 : Macron cherche Dorsey.

- Novembre 2020 : création du Fonds Marianne.

- 2021 : premières actions financées par le fonds pour « contrer la propagande islamiste et complotiste » sur les réseaux sociaux.

Les coulisses d’un modèle « à la française »

L’enquête replace cette manœuvre dans une tradition hexagonale : celle d’une judiciarisation de la liberté d’expression, amorcée avec la loi Pleven (1972), qui donne aux associations agréées le pouvoir de poursuivre en justice pour « incitation à la haine ».

Ce mécanisme, pensé à l’origine pour protéger les minorités, est devenu un levier d’action politique. À l’ère numérique, il permet à des ONG proches du pouvoir de servir de chevaux de Troie dans la bataille pour la régulation en ligne.

Les Twitter Files révèlent que Twitter, contraint par des décisions judiciaires, a fini par livrer des données sensibles aux ONG plaignantes en France — un précédent unique au monde.

L’arrivée de Viginum : institutionnaliser la lutte informationnelle

La trajectoire se prolonge en 2021 avec la création de Viginum (Service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères).

- Rattaché au Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN), Viginum devient la branche officielle de l’État chargée de surveiller, analyser et contrer les campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux.

- Son rôle est complémentaire du Fonds Marianne : là où le fonds finance des associations pour agir dans le débat public, Viginum développe une capacité technique et de renseignement au service direct du gouvernement.

- En clair, on passe d’un pilotage discret via ONG (2020) à une infrastructure étatique officielle (2021), preuve d’une stratégie progressive et assumée d’Emmanuel Macron pour encadrer le numérique.

Les Twitter Files prennent alors une dimension nouvelle : l’appel de Macron à Dorsey n’était pas un geste isolé, mais la première pierre d’une politique structurée visant à mettre les plateformes sous surveillance française.

Les coulisses d’un modèle « à la française »

Ce modèle repose sur trois piliers :

- Les ONG judiciaires : habilitées depuis la loi Pleven (1972) à engager des poursuites, elles deviennent des vecteurs de pression.

- Le Fonds Marianne (2020) : outil financier, habillant la lutte contre la radicalisation d’un discours de protection civique.

- Viginum (2021) : organe étatique de surveillance et de contre-ingérence, garantissant un pilotage direct des opérations d’influence numérique.

Un angle mort dans le débat public

Jusqu’ici, peu de médias français ont creusé ce fil rouge. Pourtant, il révèle une diplomatie secrète et une continuité politique claire :

- Obtenir un accès privilégié aux décideurs des grandes plateformes.

- Judiciariser la régulation via des ONG partenaires.

- Créer un écosystème d’État hybride (ONG + fonds + service technique) pour surveiller et orienter l’espace numérique.

Les « Twitter Files – France » montrent que le 14 octobre 2020, Emmanuel Macron a voulu établir un canal direct avec Jack Dorsey. Ce geste, passé inaperçu, s’inscrit en réalité dans une stratégie plus vaste : de la censure par procuration via des ONG, au Fonds Marianne comme bras financier, jusqu’à Viginum comme bras armé institutionnel.

La frontière entre lutte légitime contre la désinformation et contrôle politique du débat public n’a jamais semblé aussi floue.

Source de l’article :